九价难求。

在小红书上,成功预约并注射HPV九价疫苗的女性,会自称“上岸”。一款针对人乳头瘤病毒的疫苗,成为房子、车子、编制之后的又一个新型奢侈品。

HPV,正在成为年轻人的新型人生之痒。

九价、三针、二十六岁——年轻女性最焦虑的三个数字。

一定要打九价吗?

如果一位女性用户在小红书搜索“九价”,她将会看到70万篇相关笔记。占据主流的话语风向是:能打上九价疫苗*。

人乳头瘤病毒(HPV)属于乳多空病毒科乳头瘤空泡病毒A属,是球形DNA病毒,能引起人体皮肤黏膜的鳞状上皮增殖。目前已分离出130多种,不同的型别引起不同的临床表现,根据侵犯的组织部位不同可分为:皮肤低危型、皮肤高危型、黏膜低危型、黏膜高危型。其中黏膜高危型的16与18最易发生癌变。

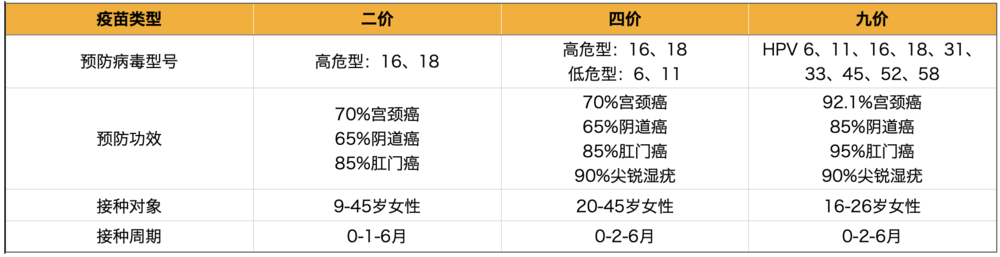

而被炒成奢侈品的九价疫苗,其含义是能预防九种亚型,涵盖90%以上的宫颈癌。

九价比四价与二价保护的范围更广,但对年龄的要求也更严格,国内卡在了二十六岁以前。在此年龄段,境外临床研究数据以及在东亚人群中表现出的针对持续感染的保护效力,均提示其获益大于风险。

宫颈癌是*个可用疫苗预防的癌症,谁都不想错过近在咫尺的人类医疗科技的礼物。

自从2018年4月默沙东生产的九价疫苗走进国内之后,预约九价疫苗就成了许多年轻女孩的人生清单上的置顶任务。

(图源:小红书)

但想必你也有所耳闻,九价难约的程度,直逼北京车牌摇号。

社区医院疫苗数量有限,而适龄女性数量多,导致供不应求,排号遥遥无期。以“年”为单位的等待时间,对于接近26岁的女性来说,根本等不起。

私立医院插队,价格则不可控,溢价1000-3000元不等。

(“约苗”小程序)

据媒体报道,一线城市的九价疫苗需求量大,个别私立医院会调配其他地区的九价疫苗货源。再加上黄牛与诈骗混杂其中,不乏收钱后跑路的案例。这其中的许多骗局,利用女性26岁门槛的焦虑,等着抢九价的女孩们自己掉进去。

妇科科普博主@六层楼先生描述过,有女性患者向他求助,自己在私立医院约上了九价,还要被强制附加一份HPV+TCT的筛查,在原本高昂的九价疫苗费用之上,再搭上700元的检查费——这已经算是运气好了。

小红书上有女性用户分享了自己的苦衷:

“在上海的社区医院排号5万人,想打就要等几年,眼看快到26岁生日,只能去私立医院加价购买。本来一支九价疫苗的价格1300元,三针算下来3900元,去私立医院三针7200元。不可能不心疼钱,但也不可能不心疼自己。”

在2021年12月刊发的《中国实现全球消除宫颈癌阶段性目标的研判》论文中,复旦大学附属肿瘤医院肿瘤预防部主任郑莹认为,我国HPV疫苗接种率低,除了价格昂贵,“供应严重不足”也是主要原因。

再加上严格限制的年龄门槛、媒体过分渲染的HPV焦虑——这些因素都让九价疫苗成为消费社会的新型奢侈品。

这也是为什么,社交媒体一度流行起“看一个男人爱不爱你,就看他愿不愿意给你预约九价疫苗”的段子。

(图源:小红书)

事实上,大部分妇科专家与科普医生都建议过:“尽早打,不必纠结是否打九价”。

蹲守九价疫苗造成拥堵,也会耽误自身的接种时间。有四价打四价,有二价打二价,总比“裸奔”强。妇科专家魏丽慧教授也曾呼吁:从对宫颈癌的预防效果上来说,二价和四价的疫苗几乎没有区别。

如果你不了解HPV,恐怕很难共情女性群体对HPV疫苗的渴求。

HPV给女性带来了双重焦虑——疾病恐惧与信任危机。

HPV初登场给大众留下的*印象就是宫颈癌。宫颈癌是最常见的女性恶性肿瘤之一,近年来宫颈癌在我国有年轻化趋势。

据世卫组织GLOBOCAN估计,中国2020年宫颈癌新发病例中,15-44岁的女性患者有32302名,位居全球第二,仅次于印度。

(梅艳芳宫颈癌晚期的最后一场告别演唱会)

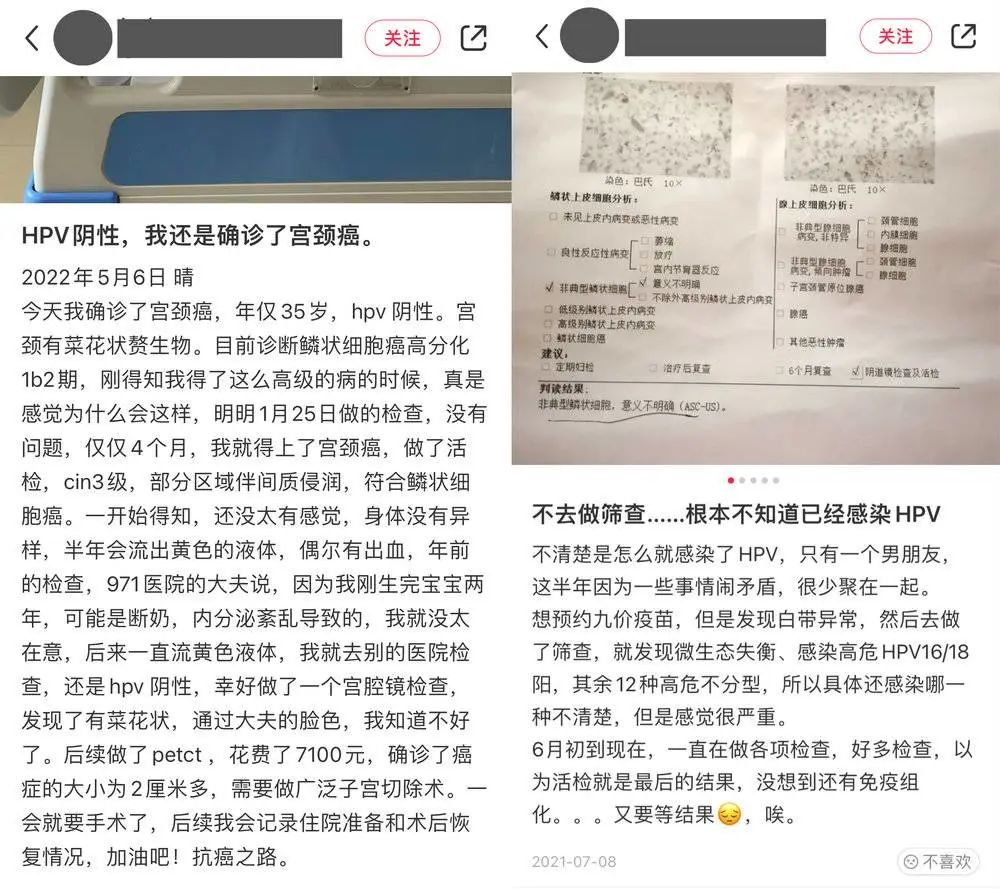

在小红书,能找到众多感染HPV的女性患者。

从刚发现感染时的百思不得其解,到后续治疗的反复感染,也有许多患者情急之下“乱投医”——隐秘的痛苦,只有同性别的病友可以共情。

(图源:小红书)

宫颈癌是HPV最坏的结果。而HPV背后的一系列检查与手术,就是疾病恐惧的前哨。

女性想要得知自己是否感染HPV,首先要过的*关是HPV与TCT的联合筛查(Thinprep cytologic test)。如果检查结果有问题,那么需要进一步做阴道镜或病理诊断才能准确判断病情。

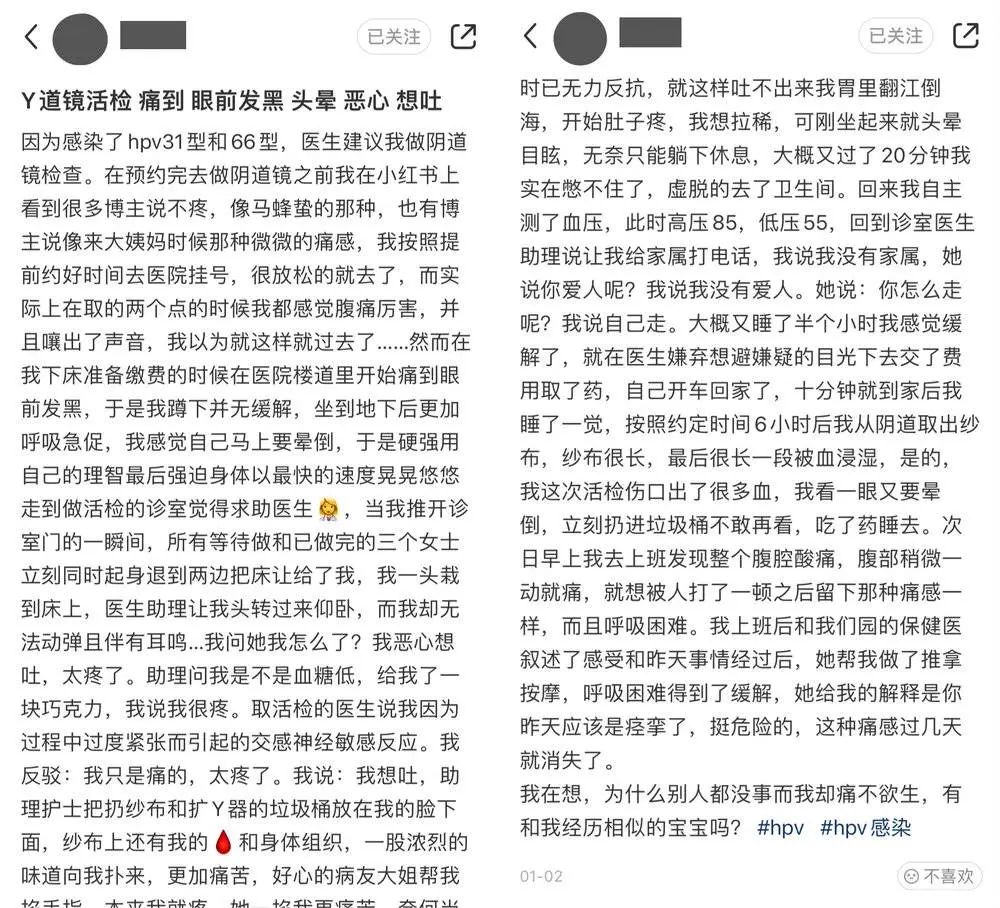

而这一步等待她们的“活检”(子宫颈的活体组织检查),是女性患者最焦虑的噩梦。

用大白话翻译,“活检”就是从宫颈上剪下一小块肉做病理检查,由于宫颈处敏感神经相对较小,所以大概率不打麻药。通过活检结果,医生得以确定后续的治疗方案。

在小红书上,有不少关于阴道镜活检的详细现场还原,让许多站在诊室门口前的女性心有戚戚。

“在医院楼道里开始痛到眼前发黑,坐到地下后更加呼吸急促,感觉自己马上要晕倒”。

“按照约定时间6小时后我从阴道取出纱布,纱布很长,最后很长一段被血浸湿”。

(图源:小红书)

这些恐惧,在某些女性身上进化成一种“赛博妇科迷信”。

在小红书用户分享HPV治疗过程的笔记下面,评论区总会出现这样的声音:

“无意点开,厄运走开,祝大家身体健康。”

“接全阴,接TCT正常,接身体健康。”

仿佛走进了一座供奉着HPV菩萨的电子寺庙。

除了赛博迷信,还有一部分困在HPV焦虑中的女性,走向了两性信任危机。

大部分妇科医生都建议过,HPV的结果一旦出现阳性,就要筛查性伴侣的HPV感染情况。“HPV是不会凭空出现的。疾病传播跟是否发过誓,是否是天地良心也无关。”妇科科普博主@六层楼先生不止一次强调。

对性伴侣的筛查是必要的,但也无疑加剧了一部分女性心理的负担。当信任已经无法仅凭避孕套解决时,只有出示体检报告,才能消除对HPV以及其他生殖系统疾病的焦虑。

如今,微博上的知名科普医生,也成为了当代男女对伴侣忠诚度的检验师。有人怀疑自己被前男友/前女友传染,也有人怀疑现男友/现女友的身体有问题。

“对性行为的担忧,是对我们每个人都身居其中的这个充满恐怖的世界的新的担忧,它由疾病引发。恐癌症曾使我们习惯于为环境的污染而担忧;现在,我们担忧人的污染,对艾滋病的焦虑不可避免地传递着这种担忧。”——苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》

(被网友调侃为“菜花医生”的@许超医生,经常在线上为年轻男女看诊)

凡此种种,让HPV成为年轻女性最惧怕的“瘟神”之一。

生理痛苦只是HPV的一个侧面。

大众的审视才是整个社会对HPV进行的慢性攻击。

在虎扑搜索“HPV”,弹出来的*个帖子就是对HPV的污名化。

一个在小红书发帖的女性用户被挂了。这名03年的女生描述自己由于性生活过早,感染了HPV的高危亚型,治疗过程漫长且费用昂贵,甚至在精神上也抑郁了:“想放弃治疗,受不了病痛的折磨”。

对这位女性的最高赞评价是:好女孩,干干净净。

隐藏在这句话背后的意思也很好翻译——感染HPV的不是好女孩,不干不净。

这并非孤例。

虎扑步行街有不少以“HPV”为关键词的标题。但引申的语义,多半与“怀疑女方伴侣是否出轨”、“感染HPV是否代表女方性经历不洁”有关。甚至更夸张的故事梗概是:因为HPV,领证两个月离婚了。

男性和女性都会感染HPV。但相对于男性而言,HPV感染对女性健康所造成的危害更为严重。这是由生理结构导致的,因为HPV适合存在于湿润的环境中,而男性的生殖器周围比较干燥。同时也与男性生殖器周围取样比较困难,所获得的样本较少,容易漏诊有关。

生理感受上的错位,导致了认知的参差。以男性用户为主的虎扑,对HPV仍然抱有隔岸观火的心态。

女性群体也并非完全有同理心。在妇科医生晒出的匿名求助帖的评论区,不少女性对感染HPV的同性嗤之以鼻。

“没有乱搞怎么会长这么多菜花。”

“别自欺欺人了,干了什么事自己清楚。”

就连年纪较大的HPV女性患者,也会先进行自我审查:是不是我自己的问题?

博主@荞麦chen曾经晒出了一位读者的匿名来信,题目叫做《妈妈感染了高危HPV》。

读者的妈妈是一位坚强的县城女性,感染了高危型HPV16、18之后,依然不会怪罪到常年出轨的丈夫身上,还反过来劝女儿:“这也是我免疫力不好,算了算了,不一定是你爸,我不能这么说他。”

大众认知很难立刻改变。而就诊时,个别妇科医生也会审视患者的“纯洁度”。

如果连部分医生都认为HPV是乱搞的代名词,那科普的路就比我们想象中还要长。

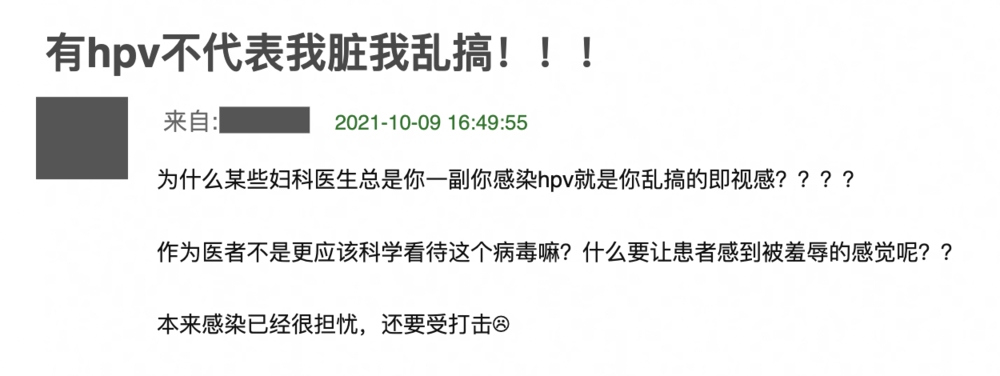

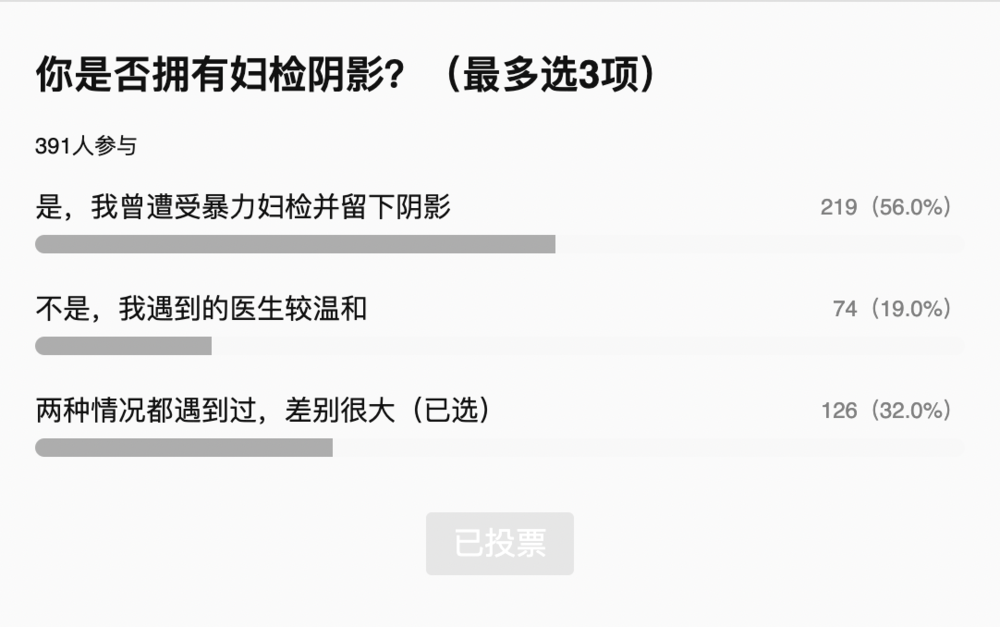

在豆瓣,这种被审视的恐惧和耻感,也具象化为一个新兴的小组:代表月亮消灭妇检阴影。

根据组长的描述,成立这一小组的目的,就是为了彼此缓解焦虑。

我们不认为 “妇检医生说话本来就不好听”、我们不认为 “妇检本来就很痛”;我们不讨论 ”你应该更加放松“、我们也不讨论 “你不要那么害怕”;我们也绝不讨论 “为什么你没有反抗?为什么你不投诉?为什么你没有坚决要求停止检查?”

我们更愿意讨论:“为什么我们感到羞耻?”、“为什么我们那么恐惧?”、“为什么我们突然在检查台上丧失了反抗的能力?”、“为什么妇科医生说话不好听?”

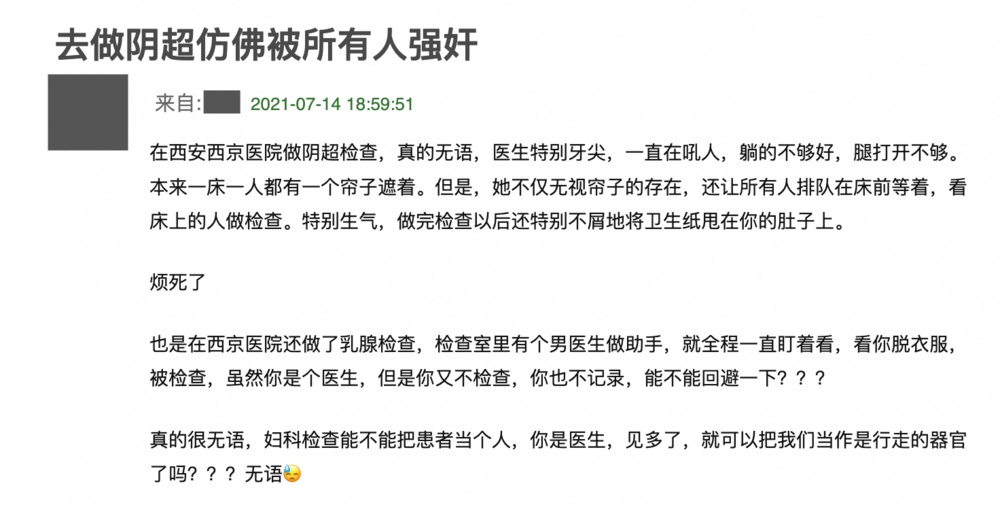

走进诊室的一瞬间,就要接受妇科医生的打量,如果碰到没有耐心或有性偏见的医生,还会对患者的生活经历指指点点。

而坐上布帘子背后的检查椅,对许多年轻没有经验的女性来说无异于上刑场。脱裤子慢了会被医生“训斥”,屁股放置得不对也会被医生“批评”,冰冷的鸭嘴钳放在铁盘子上的声音,都会让许多女性不自觉绷紧身体。

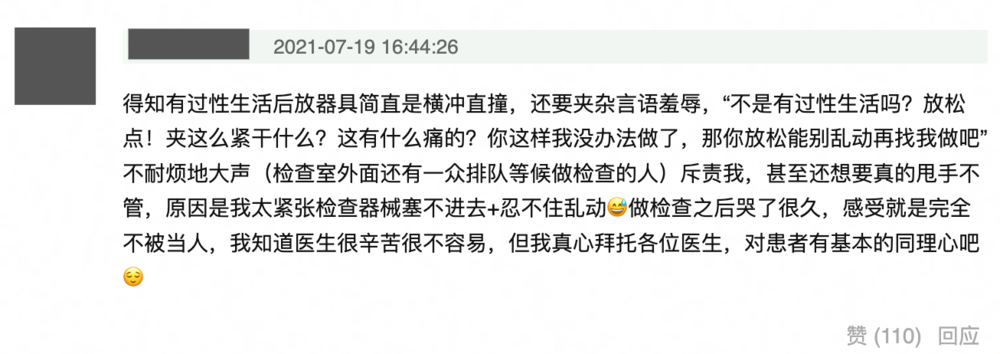

在祛下裤子的耻感、与被伸入身体的不适之外,女性还要经历部分妇科医生的隐性肢体暴力与语言暴力。

“不是有过性生活吗?那么紧张做什么?”这几乎是大部分女性在妇检中听过的一句话。

仅仅是一次心理上的屈辱感,就会导致终生对妇科检查充满阴影。

每一次在妇科诊室门口做好心理建设,都会被冰冷的鸭嘴钳与阴道扩张器击溃。

并不是所有人都幸运地打上了九价疫苗,也不是所有人都幸运地逃过了HPV的“问候”。

妇科科普博主@六层楼先生强调过:“感染HPV”是一种状态,而不是所谓的“性病”,每个女性一生中有80%的概率感染HPV病毒。70%-80%的人在1-2年会自愈转阴,目前还没有治疗高危型HPV的*药。

我找到了两位曾经确诊过高危型HPV的年轻女孩,和她们聊了聊关于HPV的那些回忆。她们都经历过确诊初期的恐慌与无措,最后也都成功地走出了HPV的阴影。

小北是个喜欢烘焙烹饪的女孩子,她的病情开始得毫无征兆。

幸运的是,小北是一个有HPV筛查习惯的人;不幸的是,她确诊了最危险的HPV亚型。2019年,她*次确诊了52型;2020年,她又确诊了3个亚型,其中就包括最容易癌变的、被称为“毒王”的18型。短短半年之后,原本活检安全的她,发展到了危险的CIN 3级的HSIL(高度鳞状上皮内病变)。她告诉我:这是癌前病变的*别。

刚刚拿到检查报告的时候,小北崩溃大哭。HPV让20多岁、未婚未育的她,被迫去面对一件生死攸关的大事。在做人人都怕的“活检”时,小北独自经历了休克。虽然是小概率事件,但还是被她碰上了。

“当时眼前一黑,休克了两三分钟”,医生向她解释,虽然宫颈没有痛觉神经,但很有可能在操作过程中碰到了其他神经。小北在诊室躺了很久,血压一度掉到特别低,至今回忆起来,她依然感到后怕:“如果其他姑娘去做活检的话,还是不要一个人去,*有家属陪着,因为检查结束后还要自己去送活检样本。”

小北拿到了三个治疗方案,如果是CIN 1/2,只需要做门诊手术“LEEP刀”(利普刀,亦称超高频电波刀,是近年发展起来的专门用来微创性诊断和治疗宫颈疾病的专业技术);如果是CIN 3,就需要做住院手术“冷刀锥切”(切除子宫颈的一种手术,由外向内呈圆锥形的形状,切下一部分宫颈组织);如果是更严重的癌变,就有可能需要切除子宫。

病理确诊为CIN 3后,小北很快就进行了“冷刀锥切手术”。她给我解释,手术其实是切下足够样本的宫颈组织做病理检查,确诊宫颈病变程度,同时也是切除病变的一种治疗方法。幸运的是,小北拿到的反馈是“切缘阴性”,算是医生的技术很不错。但与此同时,小北也需要承担宫颈机能不全的风险。

(图源:@六层楼先生)

说起术后恢复,小北调侃自己“像是坐了一个小月子”。医生嘱咐她少走动、避免久坐、下蹲、弯腰提重物——这些都有可能会引发血崩。

术后的“脱痂期”出血,让小北每天都要经历类似月经的体验:“每天都在流月经,感觉就是流了两个星期的月经。经历了这两个星期的出血之后,紧接着我就真的来了月经。相当于那一个月我都在出血。”

手术之后,她把从发现到痊愈的整个过程都记录下来发在了小红书,出于对其他女性同胞的指路:“我做手术的时候,网上并没有太多的信息,我就想着把自己的手术过程,尤其是恢复过程分享记录一下,大家看到了,就会知道什么地方需要做啥准备,什么地方有可能会流血,这都是正常状况,不必害怕。”

即便已经距离手术过去了很长时间,如今小北只要小腹隐隐作痛,还是会担心是不是宫颈手术的后遗症。

相比于小北的冷刀锥切手术,另一位女孩芝芝就显得稍微幸运一些。

去年11月,芝芝经历了一段免疫力低下的时间。年度体检时发现,她已经感染了HPV高危18型。

拿到检查报告的芝芝,*反应是震惊。“因为我平时有点社恐,出门也很少,洁癖也挺严重的,从小都不会去公共洗浴按摩之类的地方”。后来,她在医生的提醒下回想到,自己的家族相关病史。她当时做好了最坏的打算。

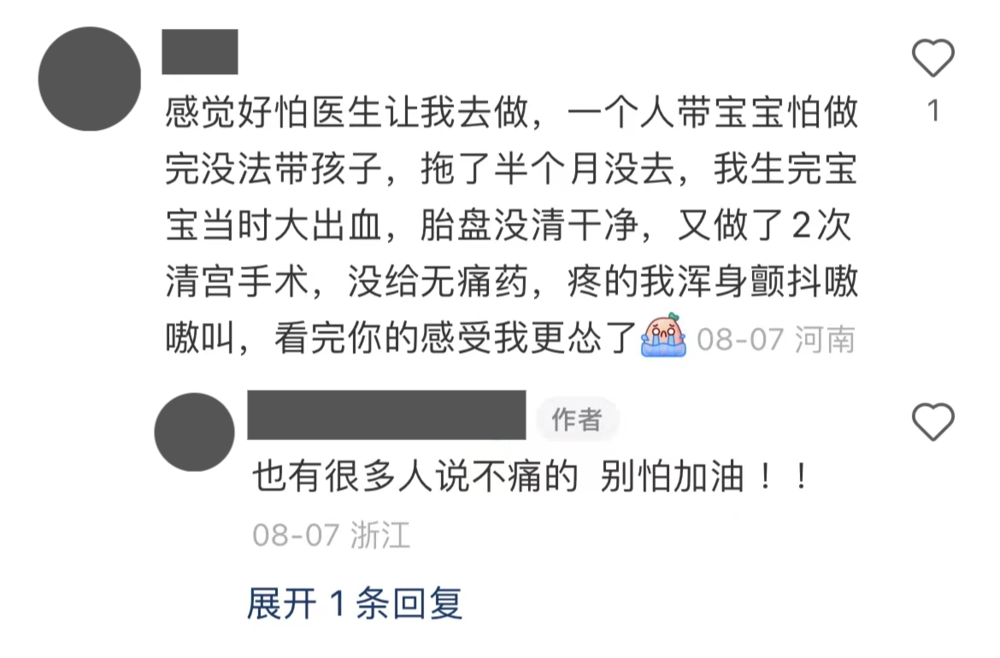

做活检,芝芝感觉自己的下体要被撕裂了。她甚至感觉检查时的鸭嘴钳都比日常的型号更大,如今回忆起来依旧会倒吸一口冷气。活检的感受因人而异,对于疼痛不敏感的人来说,整个过程也许并不会产生太大感觉,而对于芝芝来说并非如此,检查工具翻来覆去触碰宫颈口时让她非常痛苦:“对于我,或者一些未婚的女性,或是本身性生活次数非常少的人,真的是特别疼。”

(鸭嘴钳示例)

和小北一样,芝芝在活检手术前也没有在网上查到详细的手术过程,于是自己手术之后,把每一个能记住的手术步骤都写了下来,详细到贴手环、擦碘酒的环节都没有遗漏。如此记录,就是为了帮助后续有需要的女性,也帮助她们缓解对活检的恐惧。

(芝芝在评论区回复其他求助的病友)

幸运的是,芝芝活体检查的结果只是炎症,不需要进行后续的手术了。下个月,她还要继续筛查自己的HPV是否转阴。

当我问起两位女孩,是否经历过“代替月亮消灭妇检阴影”小组里呈现的妇检噩梦时,她们的回答都是肯定的。

芝芝是一个非常害羞文静的女孩,说话声音轻轻柔柔。她在一次妇科检查遇到了一位男医生,这让她有些难为情,却也不好意思说什么。“当时并没有女护士陪同,但也确实是一个正规的三甲医院,我就没有问那么多。上了检查椅之后,也不知道医生具体要做什么,每一步我觉得都很痛。后来他跟我说的话我一句也没有记住,脑子完全是懵的。”

豆瓣小组里也有同样的案例,被男医生接诊的女孩们都会有这样的尴尬。但她们都会不约而同地“自我反省”:自己的难为情是不必要的,毕竟在医生眼里自己只是一块肉而已。然而坐上检查椅之后,双腿分开的耻感还是挥之不去。这样的矛盾心理困扰着许多女性。

(英剧《疼痛难免》)

小北遇到的妇检阴影更委屈。

手术恢复之后,她在抖音上刷到了一家知名三甲医院的“HPV抗病毒治疗”宣传视频,出于对康复治疗的期待,她好不容易挂到了专家号。结果等待她的是一盆冷水。

整个问诊过程没超过3分钟。小北向专家详细描述了自己的病情与诉求,却不断被专家打断:“这个病毒就是跟你一辈子的”。小北紧接着询问,那有任何方法可以转阴吗?医生斩钉截铁地回答:“戴套,这个病只有不干净的人会得。”

小北只有固定的一个性伴侣,患病之后却被医生以“不洁”的标签审视——而且还是*医院的医生。小北出了诊室就哭了:“医生的意思是,一个女孩为什么要有婚前性行为?我其实想去医院了解一些有效信息,任何有效信息都可以,结果医生直接叫了下一位患者进来。”

后来,小北对该三甲医院进行投诉,一直也没有收到答复。

关于妇检医生的态度问题,也有媒体做过相应报道。对于病患来说,碰到一个温柔医生几乎是玄学问题。

当然,不乏有好医生存在。比如GQ报道过的上海同仁医院的妇产科主任丘瑾,就讲究有温度的问诊。

“阴道口呈花瓣形,丘瑾通常会把鸭嘴钳斜着45度滑进去,*程度减少与肌肉的接触。一些刚上临床的实习医生经验不足,会直接把鸭嘴钳捅进去,在阴道口就撑开,丘瑾强调,要把鸭嘴钳伸进去大约3cm,再轻轻旋转撑开,这样能*程度减少疼痛。”(《是什么造成了暴力妇检》GQ报道)

医疗资源的紧张,注定会让许多妇产科医生无法顾及到每一位患者的感受。俗话说“金眼科、银外科、累死累活妇产科”,公立医院的超负荷运转,让医生也成为了困在流水线上的工人。

但无论如何,有资质的公立医院,依然是所有患者的*可以信赖的地方。网络问诊与寻医问药,只会让患者陷入更恐怖的陷阱。芝芝发现,在小红书HPV笔记的评论区里,充斥着大量“神药”骗子,号称自己吃了某医院的*药,高危型HPV立刻就转阴了,但事实是高危型HPV目前根本不存在*药。“包括一些民营小医院,医生会打着HPV的幌子恐吓你,过度治疗、过度开药,有人最后花了几千块钱受骗。”

即便在医院遭遇了不友好的问诊,小北也仍然建议女孩们毫不犹豫走进公立医院。“有条件的话,现在可以通过医生的自媒体去了解ta的态度和性格,确认这位医生是不是一个能给你安全感的专业人士。”

她们都想转告其他女孩:对待HPV不必过分焦虑。即便高危型16、18比较难清除,但小北术后三个月还是转阴了。她说,只要保持好心态、保证充足的睡眠和提高免疫力,HPV就没那么恐怖。

人类的身体是一座神庙。

我们从远古就对疾病充满未知的恐惧,也会为疾病安置不同的意义和隐喻。

肺结核在中世纪曾经是浪漫的文人病,癌症在20世纪末是未知的神秘病,白血病曾经是东亚影视剧中特有的柔弱女性病。

而梅毒与艾滋病,因其特有的性传播方式,一直都被视作不洁的病症。毕竟比起身体系统内部发生病变,这种“外部侵入的”、“具备污染性的”疾病,带着性原罪。

“染上艾滋病被大多数人认为是咎由自取,而艾滋病的性传播途径,比其他传播途径经历者更严厉的指责——尤其是当艾滋病不仅被认为是性放纵带来的一种疾病,而且是性倒错带来的一种疾病......一种主要通过性传播途径传染的传染病,必然使那些性行为更活跃的人冒更大的风险——而且该疾病很容易被视作对这种行为的惩罚。”(苏珊·桑塔格《疾病的隐喻》)

这与HPV这类生殖系统疾病的污名化非常接近。HPV被歧视的原因,无外乎引起了关于性行为的联想:生活方式不洁、过早性生活、性伴侣混乱。

而由于女性身体结构的原因,女性也更容易患病,更容易成为被猎巫的一方。一旦感染HPV,在社交网络上有被指责“不自爱”的风险,在线下就医时有被医生另眼相看的可能。这都是以性为名的猎巫运动。

然而,黑色幽默的是,许多女性患者感染HPV,有一定可能性是男方伴侣携带HPV导致的。而这些男性往往充当了“事不关己”的旁观者。

小北向我提起,在自己查出高危型HPV之前,她发现了当时的男朋友手机里招嫖的记录,甚至在订婚后的第二天,男友还和陌生人进行了高危性行为。之后两人一起去医院做检查,男友一切正常,自己却是HPV癌前病变——她感到非常委屈。

而男友却因为小北需要做手术而不耐烦,甚至还和朋友吐槽小北非要让自己也去检查HPV。“我们去检查身体的起因,难道不是因为你(男友)的生活不检点?”虽然小北说得已经很克制,但还是无法掩饰这一系列变故的唏嘘。

小北分手之后,最后仍然选择自己消化了这件事。她向我提到了对她帮助很大的黄阿丽的《小眼镜蛇》脱口秀。

黄阿丽如此说:HPV是藏在男性身体里的幽灵,却只会在女性身体里爆炸。

这并不是黄阿丽信口开河。

复旦大学附属妇产科医院的主任医师汪清在科普视频中说,男性在检查HPV时,由于生殖器官是外置的,取样并不能得到足够的有效信息,所以有很大概率是假阳性。也就是说,男性即便携带HPV病毒,也无法保证100%被检查出来。

“除了治疗,HPV jokes的存在其实也很重要。黄阿丽倡导我们面对HPV要抱着积极乐观的态度,同时也为女性HPV去污名化。我真的很喜欢。”小北坦然地告诉我。

这也是我们希望那些仍然困在HPV焦虑里的人,消解焦虑的*方式。

苏珊·桑塔格在《疾病的隐喻》里写过一句话:健康本身终于被等同于这些既带宗教色彩、又含商业气息的价值准则,健康成了德行的证明,正如疾病成了堕落的证据。

而站在44年后的现在,依然有太多人将一种与性有关的病毒,作为审视他人品格与私生活的窥镜。

或许,从真正了解它开始,让更多人从猎巫队伍中走出来。

这就是我们抛弃古老认知的*步。

【本文由投资界合作伙伴虎嗅网授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。