一次裁员可能有很多逻辑起点,其中之一,是一场没想清楚的面试。

2020年,江寒面试了一家互联网大厂的市场岗。约见时间在饭点儿——迟到了20分钟后,结束上一场面试的业务负责人匆匆赶来。没抢到会议室,面试只能改在楼下咖啡馆。

那是一个在搭建团队的新业务。负责人不停强调该业务的市场规模、公司要投入十亿量级,以及惊人的奖金激励。不过涉及到具体问题,例如具体做法、部门承担角色,以及规划细节时,对方都说不清楚。“这个问题我们还需要再想想,有大致方向,希望大家都进来后再一起探索有意思的事情”,老板回答他。

江寒颇感困惑——如此重要的新业务,这些关键问题不清楚能靠谱吗?而且整个过程下来,自己更像懂得更多的那个人。

更让他疑虑的还有老板无意间的一句话,他说自己“进入公司四年,换了三个部门”。江寒理解对方是想表达公司支持做新业务,鼓励不同的尝试,“但是在我看来,这说明新业务不可靠,工作状态不稳定”。

他很想坦白自己的担心,“下次你再换部门时,我怎么办?”但最终没有问出口。

但只纠结了一天后,江寒接受了那个offer。这当然可以理解:进大公司曾是他大学毕业时的理想选择。当时有一个进大厂的机会,但苦于要外派两年,为了不离开女友,他拒绝了——这是一个让两人在此后懊恼不已的放弃。

大学毕业四年多,江寒先后供职于两家腰部公司,“资历平平,薪资也不高。公司在行业里小有名气,但圈外人可能没听过也不关注,说出去自己也没什么自豪感”。眼见着很多同时毕业的同学去了大厂,在社交网站和微信群里晒自己的工卡,薪资连年上涨,“我刻意不去打听他们的工资了,怕抑郁”。江寒很难否认自己的意难平,加上女友时不时的抱怨,他迫切地想进入大厂。

一个大厂HR称,2020年里有很长一段时间,她每天忙于为各个新成立的业务招聘HRBP,然后这些被她找来的BP们,又快速投入到招人上。

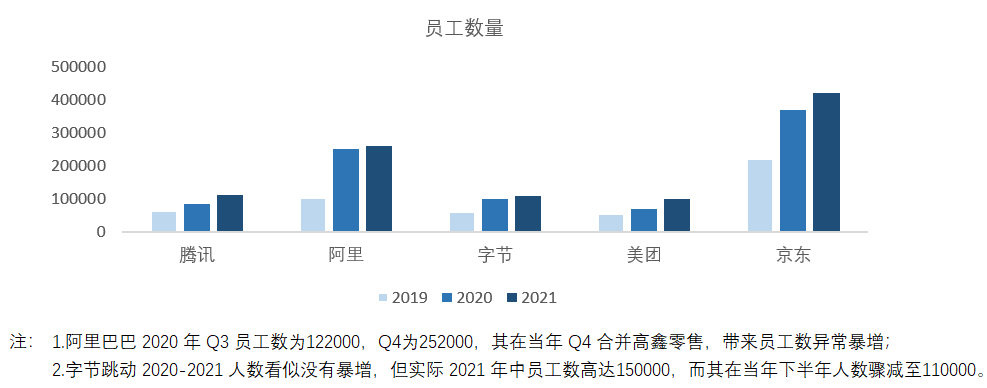

36氪从财报和公开披露中获悉,2020 年,京东招聘了 10 万人,字节跳动吸纳了 5 万人,腾讯吸纳了 2.3 万人,美团吸纳了 2 万人,阿里剔除最后一个季度合并高鑫零售所带来的总人数暴增 13 万的影响,在 2020 年的前三个季度也吸纳了 2 万人。

(互联网公司员工人数变化 36氪制图)

仅仅这 5 家企业,那一年就吞进去超过21 万人,接近全北京市所有高校毕业生总人数(2020年北京高校毕业生为24万人)。

只用了不到两年,江寒最初的担心就变成了现实。经历HC压缩、业务调整后,今年年初,他被通知裁员。和老板的待遇不同,他连“活水”调整岗位的机会都没有。

回望这段2年的大厂之旅,江寒和很多人都有同样的感觉:像一场从一开始就说不清的草率的梦——随着新业务的产生轻易被吸进去,经历一段混乱迷惘,又被快速地吐出来。

很多其他人的大厂之旅也同期草草结束。过去几个月里,互联网公司的裁员行动如多米诺骨牌传导,从*的腾讯、阿里、京东、百度,到中型公司叮咚、有赞……

好像是一个系统失效了。中国互联网公司的核心价值在于创造,而创造力来源于人——从硅谷的奈飞,到熟读《奈飞文化手册》的字节跳动创始人张一鸣,互联网公司普遍把延揽人才作为重要策略。“更好的方法是增加人才的密度,增加具有广阔视野、良好价值观、知识和能力的人才的数量……如果面对一群高素质的人才,规则可以变得简单,成为一些原则。我们公司将此总结为‘与杰出的人一起做有挑战性的事情’。”张一鸣曾如此表达。

在过去几年里,大厂们正是用远高于传统行业的薪资,收揽着宝贵的人力资产。而人的大规模离开,意味着过去的方法论被全面或局部地推翻了,过去的规则将被重塑。

裁员之下,没有赢家。对失业的人自不必说,对公司来说,动荡的军心、不菲的裁员补偿……也是一种沉重负担。

那么,这场膨胀为何还是无可避免地大规模发生了?

一桶肥皂水:新项目立得又快又急

一份让人猝不及防的offer,悄然引发了组织扩张的龙卷风。

2020年10月,唐武离开某电商公司,只休息不到一周就在新公司leader的催促下入职一家互联网大厂的新业务。入职前他仅经历了一轮面试以及薪资谈判。

offer发得有点太快了,甚至让求职者都措不及防。印象中该有的交叉面试、部门大Boss面试通通都省略了,甚至背调环节也尽可能压缩。

一个总部在北京的超级大厂员工告诉36氪,前年他加入公司新成立的部门时,一个多星期就完成了两轮面试和薪资谈判。而原本他给自己预留的整个流程至少要一个月以上。

钱多、鼓励创造、成熟的体系和大厂光环——除了自由,年轻职场人想要的这里似乎都有。

入职后的唐武发现,offer越发越多,部门进人的速度超出了他的想象。不到半年时间,工位就成了稀缺资源。有人在会议室里办公,有人要“捡漏”出差同事的工位——等着看谁的位置空了就赶紧坐过去。

“夏天办公室里又挤又吵,打个电话要躲进楼道。”唐武说。

一切看起来都热气腾腾,光明的未来似乎正在眼前徐徐展开。即使不安的念头不时闪过——入场门票拿得如此轻易,这是否会是一段顺利长久的旅程?但面临眼下的人生时,“先进大厂刷一轮简历,赚一点钱”是一个颇为实际的选择。

同样着急的还有大厂的中高层管理者们。按照江寒粗略估算,每2亿营收(目标)的业务,初期大概需要搭建30人的团队。而他经历过的一个项目,“最终超出的人多了一半还不止”。

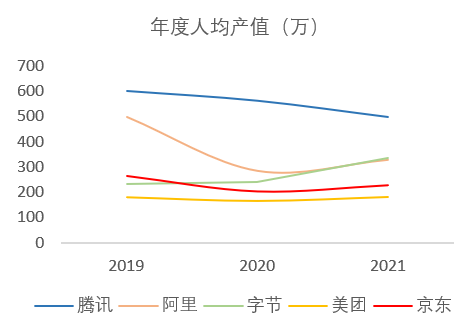

即便如此,这也是非常划算的买卖——无论是按员工的估算,还是按现实数据,比如腾讯2019年6.3万人创造3773亿元营收——都意味着人均产值高达600万上下。除了金融行业外,几乎没有哪个生意有这么高的人力投入回报。

在互联网行业,人=生产资料。更多的人,似乎就能创造更多的价值。

这似乎是一道简单至极的算数题(或者用互联网更喜欢的那个词:飞轮):新招一个人——创造百万营收——加乘上几倍市销率或几十倍市盈率——膨胀出更大的市值——招更多的人。

在过去这些年,增长似乎一直会持续,正如房价似乎一直会上涨。自2013年起,工信部每年会发布一次《中国互联网企业100强榜单》。2016年,榜单上的100家企业的总收入规模首次突破了万亿元。那一年,榜单的前十名是腾讯、阿里巴巴、百度、京东、网易、新浪、搜狐、美团点评、携程、360。紧接着的几年,这 100 家企业创造的年营收数字合计为 1.72 万亿、2.75 万亿、3.5万亿、4.1 万亿——去年的成绩相当于越南全国 GDP 的 1.7 倍。

成功经验就在眼前,互联网企业的雄心壮志被彻底激发,乐于通过设立创新业务来增加向其他领域扩张的可能。这些新业务是大厂的HC制造机,当机器的开关被按下,一个又一个大厂实验启动。

嗡嗡作响的一片繁荣声里,人像铀原料一样源源不断地被输送进去,被期望引发威力无穷的核聚变。

三四年前,有美团的老员工告诉36氪,王慧文日常工作的重要部分之一就是看公司还没有涉足的业务。他甚至和员工透露过,自己每天手头上需要花时间思考“到底要不要做,要怎么做”的新业务可能有十个。

一位大厂的离职高管则称,他们曾内部搭建了一个部门,用来监测外面用户数超过一万人的各类App,并探讨“自己做这些业务是不是也有可能”。

高效,这个互联网公司引以为傲的工作状态,为此再添了一把火。

王青曾在阿里巴巴担任 HR,他回忆公司立新项目的过程:先锚定“一号位”,让其向更高级别的管理层提出业务规划,然后集团战略研究或咨询岗位的人向高管出示行业报告。确认过合理性之后,由一号位申请启动项目的“预算包”,然后快速过会、审批、发钱,整个流程下来,通常一两个月就能敲定。

不过更多新的、小的业务,通常无需这么麻烦。一个PPT,甚至一个突发奇想的idea,就可能拉来上百万甚至千万的预算。

一个在大厂做运营的人透露,他希望在内部创建一个公众号,但起初被拒绝了,原因是公司已有类似内容的账号。不过他花了半个小时,说服老板新账号会“更具有人文属性”。最终成功立项,很快拿到了近百万元的预算包。

这是大厂们最风光的时候,新业务立项快、预算多,对战略级业务,甚至投入“不设上限”。

一些小泡泡:抢人头大赛

竞争、贪婪,或许还有恐惧,使得气氛愈加热烈。

一位大厂高管称,一些处于竞争或者防御级的战略业务,从公司创始人层面说,做或不做,都很头疼。最终“很多人会选择抢在竞争对手彻底做大之前,或者是政策没有下来之前的观望期,快速做”。

顶层管理者一倍的着急,层层落实下来后,伴随着各种不确定性,会放大成十倍的紧迫。

一个大厂HR说,最忙的时候,她每天要给几十个候选人打电话。通常一个需求出现时,业务负责人都会强调自己“特别着急”。强势的业务leader甚至会要求HR每天都有进度反馈。

“和机器人没区别了”,她说,原来还有时间思考,但到最后,“这个岗位变得没创造力了”。

另一个在大厂负责发布招聘需求的HR则告诉36氪,最忙时,一天要发几十个需求。她发现,很多负责人很难说清楚自己要什么,说来说去可能就一句话,“要能干活的”。她因此要帮管理者们“盯”需求,“起初还会认真看认真想,甚至上手直接写,”后来她越来越忙,只能套用模版,“很多需求不看标题的话,都不知道这到底要找一个什么岗位”。

但业务管理者们显然来不及顾虑这些。先把HC占满,是很多人习得的一个技巧,“否则可能会面临突然的锁HC,甚至是公司‘反悔’,缩减预算”。有时候即使人已经够用了,但负责人还会继续招人,只为把钱用完,“否则明年公司可能会压缩你的招聘预算”。

而且,一些人认为,管理的人越多,越能证明自己的价值。“在大厂管理超过20人的团队,下份工作就更容易谋一个好的管理岗”。

培养“嫡系”也是现实考虑。新的管理者往往会优先考虑将自己相熟的前同事、老部下带过来“抱团”发展,“‘嫡系’们又会变成小领导的角色,这就需要招聘更多干活的人”,江寒说。

业务一旦着急,往往偏好小团队作战,而非求助公司中台,以方便随时调用。上述大厂HR称,部分新负责人比较激进,“就会招募进计划外的人”。她就曾经历过,一个新晋管理者试图全盘负责一个新业务,“放着公司的设计师和技术团队不用,自己招了人进来,给HR报HC时是按照运营人员来说的”。

每个人都觉得自己只是多招了两个人,但人员冗余就此形成。

一口胀气:所有人都要超级忙

愉快的一拍即合只是一瞬间。

2020年底,李玲刚留学回国不久,在对字节跳动还不甚了解时,就带着盲目的乐观“光速入职”,成为字节的十万人之一。

入职*天,李玲问业务主管,自己的OKR该怎么写。仅比她大2岁的领导回复她一句令人印象深刻的话:“我不会告诉你该做什么,你要学会给自己找工作。如果你找不到,就代表这个团队没你的位置。”

双方热情地决定共事,但新人却得自己找活干。这种略显奇怪的压力普遍存在于过去的互联网创新业务中。

入职后,一些员工不得不面对那个面试时就该说清楚的问题——进来后到底要怎么做。“大厂员工,每天早起*件事,就是想今天怎么证明自己的价值,”江寒说。

“大厂里的所有人都得是全能的,”江寒说,“你是个运营,但你的部门不需要运营了,那你就要想办法去做产品。如果你说你不行,那公司就会认为你能力有限”。

但怎么做,可能又是另一回事。刘光发现,一些同事会选择“磨磨蹭蹭”地完成工作,产生许多不必要的加班。同事提醒他,任务交付太快,会被老板质疑工作不饱和,或是没有认真去做。

“很多人996是因为他们真的很忙”,刘光说,“但像我们这种状态的,也确实不在少数”。

必须承认,这种压力可能会带来创新和惊喜。不少人会仅仅为了“找事做”而推动老板给自己立或大或小的新项目,这些项目中的确会有一些在最后产生重要价值。但很多情况下,“大的新业务——新人——小的更新的业务——更多的新人”形成了一个循环。

大厂里的人越来越多,每个人都必须超级忙。

这种“裂变”常常发生在一个业务青黄不接的节点——现实主义的经验是,当自己所在的业务产出不达标时,最实惠的方案就是立刻给老板画一个新的“饼”,或者赶紧内部转岗加入另一个新项目组,以免被拖累。

“很多大厂员工,年底写汇报时都很痛苦”,江寒说,“他们参与的新项目,没人听说过,也没给公司带来收益,自己也很没成就感”。

但不尝试又意味着只能成为巨大分母的一份子。以字节为例,3-1以上级别才算是迈入初级管理层,而从这一级别往上,“所占的比例远远低于你的想象”,一名字节员工称。这也意味着,如果想升职,就更要证明自己有带团队、趟业务的能力。

不过,打动老板的新业务往往是靠最抓人的一两个“点”,初期很难去梳理全部细节。当越来越多的新业务产生时,一连串新的“没想清楚”就此产生。

再吹一口气:太多的赛马

泡沫进一步被吹大的关键,还有一度被奉为良策的“赛马”。

一名大厂员工对36氪称,公司曾秘密实验一个新业务。他和另外三十多名同事加入新部门,并签署了保密协议。但几个月后公司对内宣布新业务时,用的并不是他们的成果。私下打听后得知,公司共派了三个团队做同样的事情,分成高、中、低三等,按照不同的期望值给预算、分配人力。这名员工所在的正是“低”组。还没等他想清楚到底是两千多年前(田忌赛马)的梗被玩坏,还是自己真的是一匹“低等马”时,他所在的团队就被解散了。

现金充足时,大厂们往往鼓励内部竞争——微信也是腾讯当初赛马的结果。从公司的角度看,只增加了一些人力成本,但可能带来的收益却是巨大的、超额的。赛马太无可厚非了。但很多“赛马”行为并非有意为之的战略,而是扩散到诸多细微环节,扩大化之后的赛马策略是否还是正确?

一名员工称,她和另一个同事曾同时做相似类型的公众号,目标都要在一年内做到一百万粉丝。老板暗示,先跑出来的那个人会优先晋升。两个多月后,这名员工只做到了3万粉丝,距离目标差距太大,被老板叫停了。事后回想时,她突然意识到,就算倾注部门全力也很难实现目标,“所以我们都是被老板用数据蒙住了眼睛的马,拼命往前奔,只不过我先变成了驴”。

另一位大厂员工告诉36氪,老板让她做PPT或总结报告时,往往还会私下让其他同事也做同样的事情。最终老板会挑选他认为写得*那份,拿去做汇报。

更多时候的赛马,源于新、旧业务之间的重叠。

“再大的公司能做的业务也是有限的,因为创新也不能太离谱。你的业务做废了,要么去抢别人做到一半的业务,要么就在老业务上想出点新花样来。”江寒告诉36氪。

2017 年,美团高级副总裁王莆中曾说过,美团哪怕让组织短期混乱、人员冗余,也绝不放弃机会——即便人数暴增意味着管理损耗的增加。

言毕一年后,七七加入美团,后经过内部转岗加入买菜业务。等到他 2021 年 9 月裸辞离开时,对这番话有了完全不同的理解。

他本人在原岗位晋升失败,才想来新业务搏一搏。在他看来,主动“活水”过来的同事,也大多有同样目的。同时,新业务还在不断对外招新,搅动、迭代原本的内部生态。僧多粥少,“一个项目方向,有三个团队同时偷偷在做。”七七说,这直接导致了工作内卷和汇报成风。

当内部赛马到白热化,部门之间甚至会搞“谍战”。江寒的同事写周报时犯了一个“致命”的错误:误将邮件抄送给了另一个部门的人,一周后,对方团队抢在自己之前“抄袭”落地了活动。

资源的争夺和消耗因此难以避免,即使这并不是很多管理者的初衷。

一声爆炸:系统性的膨胀如何结束

为避免在大厂当浮萍的命运,就要努力推动自己的业务成形。当人人都挤破脑袋想去抢有限的预算时,高指标和浮夸风难免产生。

上述某大厂员工称,他曾立项一个活动。在PPT里,他将目标定为“带来 3000 万PV”。直属领导审阅后,目标被改为“带来 3000 万 UV”。再次向上传达后,目标又被改为“带来3000 万转化”。饼画得越大,项目批下来的可能性也就越大。

反馈下来后,他彻底傻了眼。为了不背低绩效,他铤而走险,自己掏钱去偷偷买量刷单,“即使我知道花再多的钱也不可能达到老板想要的数据”。不过,活动结束后,他发现来自“大老板”的反馈居然还不错——究其原因,和定目标时的层层加码一样,成果在向上汇报时,也被一层层虚报了。

这样硬着头皮凑业绩的情况并不罕见。“大家都不实事求是,出卖自己、浪费资源,也丧失了合作伙伴的信任。最后平台的生态也被搞乱。”他说。

当然,这也许是新时代才有的困扰。一名老阿里回忆,当年年初订的目标自己和同事都觉得完不成,但一年下来,“感觉没干啥”,业绩却翻了三倍——是所谓“时代红利”。

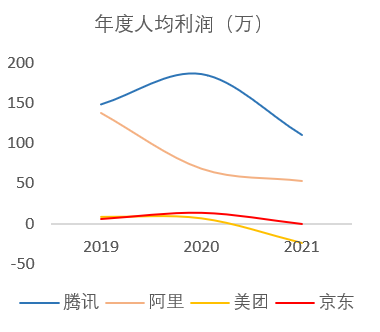

可在今天,那道“加人=加营收=加市值”的简单算式不再坚固。根据公开资料计算,过去三年,互联网几家头部公司人均产值与利润逐年下降。而他们的市值,往往腰斩乃至腿斩。

(互联网公司年度人均产值 36氪制图)

(互联网公司年度人均利润 36氪制图)

系统性的膨胀与伴生的疯狂如何修正?目前来看,在互联网巨头集体面临监管压力、红利见顶、利润缩水的时刻,大家都选择了同一条路——缩减成本。最能被一般人感知的,就是裁员。

今年3月底,身处裁员风暴中的腾讯,在内网上发表了一封来自CDG(企业发展事业群)的内部信,全文都围绕着“降本增效”四个字展开。

“从上到下每个经营单元都要学会像CEO一样思考:‘这件事的投入产出是什么?’过去只要有好的想法,管理者就可以举手,要资源、要HC,公司也会不遗余力地投入,但现在每个管理者都必须背起经营责任,像创业公司一样计算投入产出。”内部信写道。

裁员、砍业务、关闭HC,互联网大厂全面走向保守的新循环。企业内部信的关键词从“增长”、“创新”、“利润”变成了“健康”、“持续”和反对“大企业病”。

一名腾讯员工在内网下面留言反思,“奔着赌一把、赢了血赚输了无所谓的业务,大多没有好下场。而真正决定生死的业务,最后都发展得很好”。

一个高速增长的时代轰然结束,蒙眼狂奔的企业归于保守。多位大厂员工称,今年开始,申请新业务的流程明显变长,被拒绝的可能性明显更高了。

但对公司来说,已经花出去的钱无法收回;对一些员工来说,一些内心的磨损业已形成。

七七看了两个月心理医生,最终决定裸辞。此前,他每周有一小半的时间都在忙着写汇报而不是做业务,因为他那性格强势的领导也要以同样的频率向更高层汇报。作为一个不善言辞的人,他既无法达到汇报要求,也没时间去干实事,他的自尊心和信念都受到了巨大打击。“我那段时间特别痛苦。我就是想不通,我在职场也干了好多年,怎么到这儿就啥也不会了呢。”“N+1 我也不想要了,钱我已经不在乎了。”

处于周期中的收缩阶段,并不代表一切都是负面的。

此刻,关于人才与组织的关系,奈飞的一段往事值得玩味:2000年互联网泡沫中,奈飞裁掉了表现稍差的三分之一的员工后,反而业绩表现不错。奈飞创始人哈斯廷斯由此提倡“人才密度”:优秀人才林立的团队会产生集聚效应,优秀的人会互相学习、相互协作、互相激励;而团队中只要有一两个表现欠佳者,就会拉低整个团队的表现;如果允许他们继续留任,就表明公司接受平庸,会导致团队持续拉胯。

“我们一直看到公司有大企业病,在公司业务快速增长的时候,这些东西容易被掩盖;当冬天一来,我们正好借这个机会抓基础建设,苦练内功,甩掉赘肉。”腾讯在内部信的最后写道。

反思和修正并不迟。当把为了创新而创新的业务砍掉后,人们才有精力思考,到底什么是真正应该做的。“留下来的人,可能会更如履薄冰,去做真正有创造力的东西”,一名腾讯员工称。

就好像除了宇宙之外,没有什么是只扩张不收缩的。就像是一颗跳动的心脏,大厂们在扩张和收缩中跌宕不定,运行不止。可能这一轮潮退后,又将迎来新一轮的潮涨。

5月末的一天,某个大厂员工维权群里,几百人在热烈地探讨如何去当地的劳动执法大队申请仲裁,争取拿到更合理的裁员补偿。不经意间,一条某大厂要招聘技术和运营的消息默默弹出,随后话题风向迅速转变,纷纷问起了内推渠道。

我们问江寒,在经历了这跌宕起伏如梦如幻的一切后,如果大厂还有HC放出来,你还会去吗?他毫不犹豫地回答:“去”。

【本文由投资界合作伙伴36氪授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。