上百亿资金疯狂涌入,还有谁赚到了GLP-1的钱?

“很难想象一款药会在市场上卖到断货。”一位从业者感叹到,过去一段时间里,诺和诺德和礼来的GLP-1减肥药已经很难从各类终端买到。这在全球制药史上,也是极罕见的事。

作为一类兼具医疗和消费属性的产品,GLP-1减肥药可谓医药商业史上的明珠。眼下,肥胖已然成为人们的心病。很多人都有与肥胖长期作斗争的历史,或者节食减肥,或者吃药减肥,而体重下降幅度最多3%~5%,效果也不能持久。现阶段,我国作为肥胖大国,有超1亿人身体质量指数(BMI)大于30。而诺和诺德的减肥神药司美格鲁肽和礼来的替尔泊肽,都经过严格的临床试验,表明可能减重超过15%,一经上市便受热捧,可想而知。

此外,GLP-1减肥药天然具有很强的用户粘性。肥胖具有明显的慢性疾病特征,需要长期药物干预,才能维持减重的效果。诺和诺德和礼来的临床研究都表明,一旦在用药20周后停药,体重会明显反弹。

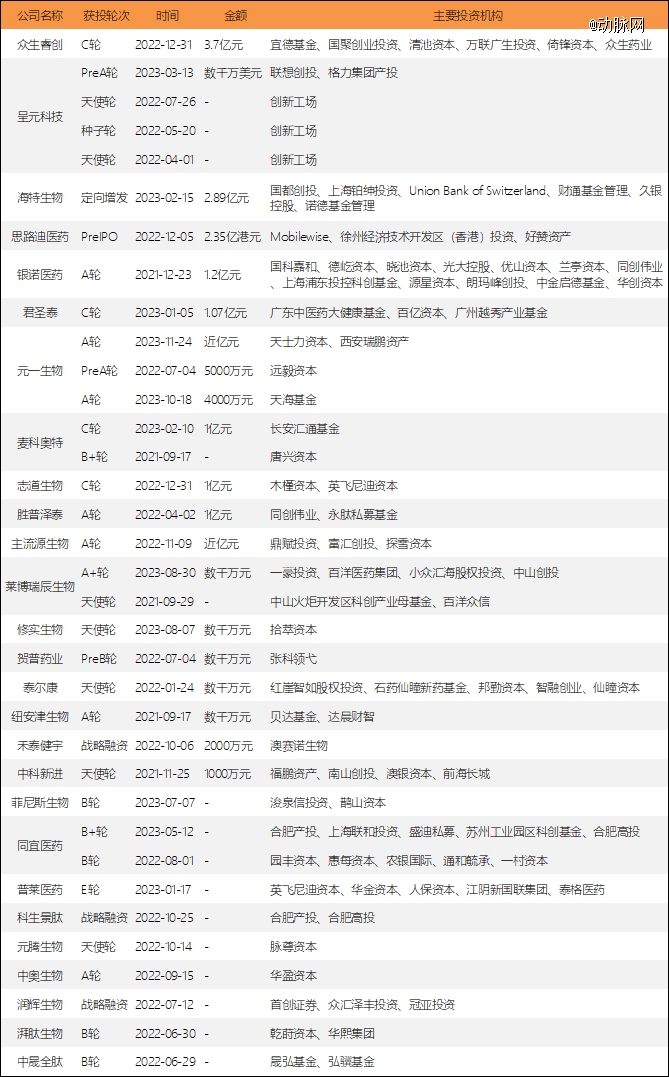

在医药创投圈,GLP-1及多肽相关的投资机会瞬间成为热门标的。据动脉橙数据库统计,自2022年司美格鲁肽的减肥适应症获批以来,国内一级市场上的多肽药物投资热度骤增,累积近百亿资金涌入这个赛道,推动GLP-1相关管线开发之争迅速进入白热化的同时,更带火了整个产业链,人们纷纷尝试用药物偶联、AI制药、合成生物学等最热门的前沿技术,来突破多肽制药的技术和产业瓶颈,试图弯道超车。

不过,尽管投融资端热度很高,GLP-1和多肽产业端却多少有些四顾茫然。除了尝试从GLP-1相关药物中分一杯羹,也有人探索新的适应症、甚至靶点,但结果都不尽人意。那么,除了亲手将GLP-1药物送上神坛的原研药企,谁还能赚到GLP-1的钱?

国内不能多肽药物领域融资事件 数据来源:动脉橙数据库

短期内,GLP-1很难被超越

早在GLP-1药物大火之前,全球多肽药物的创新就已经开始发力。数据显示,2015年至2021年间,由于FDA持续加码对多肽药物创新的鼓励,共有18款多肽新药相继获批上市上市,适应症领域覆盖代谢疾病、心血管疾病、肿瘤等多种高发疾病。

不过,大多数多肽药物都属于体量不大的小众品类,多肽药物被大众和垂直领域之外的从业者关注,正是由于GLP-1这个单一明星靶点的亮眼表现。一方面,GLP-1药物的迭代速度非常之快,从利拉鲁肽到度拉糖肽,再到司美格鲁肽、替尔泊肽,GLP-1药物很快完成了用药周期、药物剂型、适应症领域的升级,成为更广阔领域的常规药物。

另一方面,GLP-1药物表现出了惊人的商业价值。2023年,诺和诺德旗下3款司美格鲁肽卖出212亿美元,占全部营收2/3,营收增长速度比肿瘤重磅药物PD-1更快。同年,刚刚上市的替尔泊肽卖出50亿美元,2024年至今,替尔泊肽完成销售额30亿美元,全年可能销售百亿美元,甚至走出比司美格鲁肽更亮眼的增长曲线。

“但如果排除GLP-1药物的影响,全球多肽药物的增长速度并不快。“在第八届未来医疗生态展会·多肽药物及产业链创新发展论坛上,蓝驰创投董事总经理戎璟表示。他指出,尽管已经从事生物医药投资10余年,但开始关注多肽药物是在近几年,“大约2~3年前,大家对GLP-1的关注度都还不高。”

据戎璟观察,现阶段,国内做GLP-1的企业超过100家,数十家企业的研发管线已经推进到了临床试验阶段,但几乎每一家都在围绕司美格鲁肽做优化产品,有的尝试提升药效、有的探索增加增肌功能,或者做长效制剂,“非常内卷,甚至比PD-1更卷。”这让他感到困惑,他和同行都是分看好多肽药物的发展前景,但似乎很难在GLP-1之外,找到多肽药物的下一个爆点。

通常,以GLP-1靶点为核心,药企有两种开发策略,一种策略是开发多靶点组合,另一种则是基于GLP-1单靶点,研发不同给药剂型。在具体的化合物研发过程中,这两种策略往往彼此融合。不同企业之间的管线策略,差别不大。不过,质肽生物创始人、董事长张旭家表示,目前的GLP-1药物管线,都在卷周制剂。“但无论单靶点、双靶点,或者三靶点,做的都是周制剂,体重下降幅度也都介于18%-20%之间。如果去看月制剂,会发现其实竞争很小。”

不过,如果考虑到多肽合成、成药的难度极大,短时间内跳出这两种策略之外去做GLP-1的创新,颇具挑战。此外,还有一些企业尝试绕过GLP-1,去探索多肽药物新的靶点和适应症。

但究其本质,多肽是有生物活性的化合物,大多数是毒素和激素,现阶段,无论是天然分离还是或者化学合成,多肽药物的使用都还离不开其本身在人体内发挥的功能。因此,多肽药物大多以代谢性疾病为适应症,而很难有效治疗其他类型疾病。比如,在肿瘤治疗中,多肽药物更多是发挥辅助作用,并非直接进入细胞膜,杀死肿瘤。而无论是早前的单抗、双抗,还是眼下大热的ADC,它们都能直接作用于肿瘤组织,从而疗效显著。

“新的多肽重磅靶点值得期待,但很难预测。眼下首先是做差异化。” 修实生物创始人、董事长吴寅嵩指出,未来5~10年,GLP-1很难被超越。多肽药物要创新,要拓展糖尿病、减重之外的适应症和新靶点,还需要突破一系列技术瓶颈,比如穿膜、合成等。现阶段,很多企业尝试用药物偶联的思路来优化多肽成药的可能性,这是重要的方向。但做多肽偶联药物,比想象中难度更大,人们走了很多弯路,仍在探索中。

一夜翻红的多肽药物,困难重重

在现代药物研发近百年的历史上,多肽药物出现的时间不短,但一直处于颇小众的位置。二战后,各大制药企业纷纷投入精力研发抗生素,对抗抗生素。到了上世纪60~70年代,制药巨头们又将业务重点放在肿瘤之上,组织庞大的研发团队开发化疗药物。直到现在,小分子化疗药物仍然是制药界绕不开的重磅课题。

2022年,GLP-1获批用于减肥适应症,是全球多肽药物开发的转折点。即便如此,多肽药物的广泛应用仍被掣肘。在全球药物市场中,多肽药物占比只有6%,而小分子药物达到80%。

这背后的原因在于,多肽成药并不容易。

首先,多肽药物早期筛选的难度很大。一方面,多肽化合物种类多,筛选工作量大。以14个氨基酸的多肽药物为例,有10的18次方个化合物组合,如果再把非天然氨基酸加入进去,化合物组合的数量可能会提升几个量级,空间很大。换言之,如果没有解决药物筛选的技术问题,做多肽药物确实有非常大的困难。

另一方面,多肽药物的开发,还没有形成很好的发现路径和靶点设计方法,筛选难度大。在药物发现的过程中,大分子药物是通过抗原表达得到抗体分子,小分子药物则是建立化合物库进行筛选。但是在全球范围内,多肽分子还没有建立完整有效的实体库,来进行筛选。其中,尤其是长链的多肽,建立实体库化合物库难度极大,难以有针对性的靶点进行筛选。

其次,多肽药物合成不易。以往,多肽合成被认为非常简单,因为合成路线非常直接的。但实际上,多肽的合成要比小分子复杂很多,需要考虑质量控制、成本控制和产能。对于现在的多肽合成,单一的固相合成达不到产能和成本控制要求。选择怎样的合成路线,在片段法下,每个片段可以用固相或者液相合成,做出来片段之后如何划分、如何偶联,有许多细节问题需要解决。

与小分子药物相比,多肽药物的结构更复杂的。在整个工艺流程中,多肽杂质控制是非常大的难点。不同于小分子药物的纯度可以达到98.5%以上,甚至99%,多肽能做到93%~94%的纯度已经很好,杂质种类繁多,质量标准制定非常复杂。通常,在小分子创新药企业中,如果从事工艺开发和分析的人员比例是1:1,多肽分析由于挑战很大,这个比例要扩大到1:2,甚至1:3。

最后,多肽生产工艺放大也比较难。多肽药物的研发工艺和规模化生产存在较高的壁垒。小分子药物用传统的反应装置,可以数千到数万升产能。但多肽药物在传统的生产工艺下,最多能做到2000L~3000L的产能,这成为制约GLP-1药物大规模生产的瓶颈。此外,在多肽药物合成过程中,需要使用的保护剂种类繁多,而保护剂的选择和使用,已经成为环保组织关注的重点,如果仍采用传统溶剂,也会受到很大挑战,需要尝试用新型保护剂替代。

一夜翻红的多肽药物,给了从业者们漫长的投入周期。

产业链上风生水起

和所有创新药故事一样,多肽创新回收周期最短的,或许也是产业链卖水人。

“一个药物真正要在市场上大规模销售,除了药物本身好,产业链的配套也十分关键。”一位投资人表示,由于关注多肽药物的时间并不长,对于行业的下一波热点把握还不算准确,但已经布局了GLP-1产业链上的相关企业。

在国内,多肽创新刚刚开始兴起,但还没有完全发力。预计到2027年,全球多肽药物市场能达到1113亿美元,但中国市场的占比不足1/5。在国内,创新多肽药物以进口为主,即便是仿制药,也仅另占27.8%,而国产原研创新多肽药物则只有15.9%。“近期,国内出台了多肽药物开发的指导原则,但整体而言,多肽药物的监管规则体系还不完善,而多肽CMC的开发有其特殊性,需要专门的规则体系。”一位从业者表示。

现阶段,国内多肽创新产业链的构建,一方面是提升外部产能,另一方面则是建立多肽创新药的早期开发平台。

外部产能方面,上游的专业原料厂商、中下游的多肽CDMO,陆续跑出来。“实际上,在GLP-1上游的树脂、保护氨基酸等领域,国内企业都非常有竞争力,在全球市场领域占有率很高。” 泰和伟业董事长助理、副总经理万伟表示。

但总体而言,多肽药企、多肽CDMO现阶段的产能扩展仍然面临痛点。一方面,GLP-1及下一代GLP-1产品的需求会在未来几年快速放量,但多肽药物产能构建周期非常长,终端产品品类繁多,短期内很难扩展出来。另一方面,现阶段,多种多肽剂型的生产工艺还不成熟,其中的大量环节有待探索、验证。此外,有企业尝试用合成生物学的方法来提高多肽生产效率,但由于GLP-1的制备涉及修饰,可能引入杂质,分离、纯化的难度比较大,合成生物学的路径也还在探索中。

早期开发平台方面,一些企业尝试构建长链分子库,来赋能多肽药物创新。有企业借助合成生物学,在天然酶的技术上改善,搭建多肽分子库,满足市场需求。“由于分子量的限制,长链实体库比较难做,通过底层技术开发赋能药物发现领域能够在长链条药物分子上或者活性靶点上的筛选。基于这些底层技术的工作,可以推动很多下游药物发现,以及更好完成药物分子发现工作。”有从业者表示。

此外,还有企业尝试用AI的方式来构建多肽分子库,用组合库的方法,来丰富库的多样性,解决多肽的发现问题。“多肽药物的潜在靶点很多,用AI可以加速筛选。但还是要做相对成熟的靶点,提高效率的同时,也要提高质量。”动肽医药 CSO 叶祥胜指出。

诚然,GLP-1的大火,把多肽药物送上了创新的快车道,卖水人也赚到了GLP-1的钱。但硬币的另一面,这正表明,全球的多肽药物都还有很长的路要走。

【本文由投资界合作伙伴动脉网授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。

看了这篇文章的用户还看了

创新药进入地狱模式

2024/05/27$tags$百亿美元的较量,GLP-1产能之争

2024/05/27$tags$超6亿美元交易背后,创新药出海新势力的崛起

2024/05/25$tags$炎明生物完成数亿元A+轮融资 ,致力于开发治疗炎症和肿瘤革命性创新药物

2024/05/24$tags$「创新药二哥」急寻下一个大单品

2024/05/22$tags$乐康嘉润完成数千万元天使轮融资,推进抗肿瘤创新药研发

2024/05/22$tags$

旗下微信矩阵:

旗下微信矩阵: