自“新质生产力”被提出后,合成生物学的热度就一直没下来过。

仅在过去一个月,就有多地文件中强调发展合成生物学。国家发改委十四五生物经济发展规划提出生物制造产业是生物经济重点发展的方向。大洋彼岸的美国,发展生物制造也是“国策”。

据麦肯锡,到本世纪末,合成生物将广泛应用在占全球产出1/3以上的制造业,创造30万亿美元的价值。在全球经济缺乏新增长曲线的当下,合成生物学以及生物制造的意义自不必说。

经纬创投合伙人张颖在2022年时评价道:“现在的合成生物学,和电动车起步早期有点点像,也许是下一个弯道超车的机会。但关键还是在于突破大规模生产的瓶颈,在于选品有实际大规模需求和高附加值,这也是从技术到商业化,从实验室到生产线的通用性问题。”

但目前来看,合成生物学显然比电动车的价值兑现要来得慢。前不久,平台型公司、全球合成生物学的龙头公司Ginkgo遭到退市警告,2024年*季度Ginkgo总收入为3800万美元,同比下降53%,尽管其运营亏损也有所改善,但投资人对其业绩以及Ginkgo作为合成生物学平台的商业模式感到不满和质疑。

至于今年的合成生物学会议或展览,一些参会的人反馈是:“其实并没有前两年那么火,热度跟反而降下来了。”

合成生物学已历经了几波热度与发展阶段,但直到今天,资本与产业之间、政策与企业之间,以及生产规模与技术发展之间,一直存在着“割裂”。

割裂之一:“真伪”合成生物学

再回看5月初的合成生物学二级市场大热,以川宁生物、蔚蓝生物等为代表的近20家股价上涨的公司,多数主营业务是传统生物合成,例如川宁生物以抗生素起家,而华恒生物的产品主要是氨基酸、维生素等。

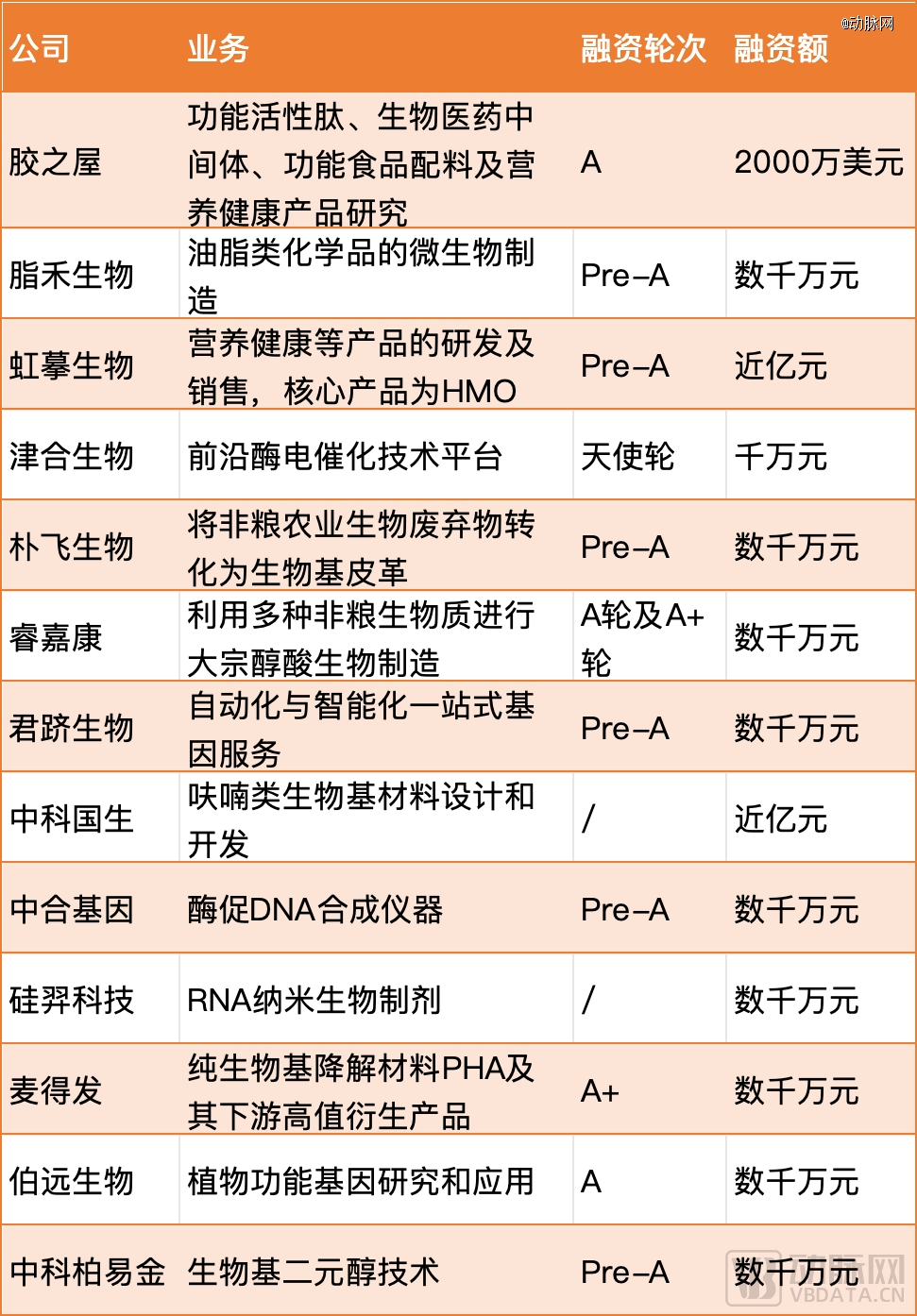

部分“合成生物学概念”公司及相关业务,动脉网整理

随着合成生物学技术兴起,传统公司开始搭建合成生物学研发平台并试图和其原有业务结合,但并非主流业务。即使是已有红没药醇、5-羟基色氨酸、麦角硫因、依克多因等多个产品的川宁生物,近期回答投资者问题时明确表示:公司的合成生物学项目目前已经为公司带来部分营业收入,但目前收入占比仍相对较小。

更多的是像蔚蓝生物这样的公司,已经搭建合成生物技术创新实验室展开研发,但储备项目较少,且前期菌种实验室距离规模化放大还有较大差距,离业绩落地还有相当长的距离。

这也是为什么在5月的一波大涨后,多家合成生物学概念公司股价跳水。

一般来讲,“正统”合成生物学指筛选并发现自然界里能够高效生产某种材料,利用工程化的思路来设计和构建生物系统,通过基因改造的手段把细菌的效能*化,被称为重建“代谢路径”。是否在基因层面构筑具有新颖功能的生物系统,对基因进行定向设计和改造,是鉴别到底是不是“真”合成生物学的底层因素。

因此可以看到,合成生物学龙头Ginkgo,在营收下滑与缩减人员压力之下,仍在持续加码基因技术:2月宣布收购机器学习基因药物设计公司Patch Biosciences,3月收购CRISPR分子诊断公司Proof Diagnostics等。

与传统生物制造公司在二级市场受欢迎形成对比的是,创新的合成生物学公司近两年融资较为乏力。去年全年,国内合成生物学融资及募资事件50余起,总融资额约为150亿元人民币。今年截至6月10日,国内合成生物学领域仅有13起融资事件,轮次集中在天使至A轮,融资额度基本为千万元人民币级别。

2024年完成融资的合成生物学公司,截至6月10日,来源:公开信息

但是,传统生物制造公司与新兴合成生物学公司的界限正在模糊。新兴公司可以被看作是生物制造这个传统赛道的革新者,传统公司也有成为合成生物学新龙头的可能,在这一波的行业热潮中,不必再去纠结于“真伪合成生物学”。

有投资人对动脉网直言:“名头是不是合成生物学没那么重要,关键在于最终做的产品是不是足够有竞争力,就是说一个新品种是不是降低了成本、提升了品质,拥有不错的性价比等等。产品做得出来、卖得出去,那就是一家好公司。”

割裂之二:技术成功vs商业成功

Ginkgo不是*次遇到麻烦,从股价*到如今跌去超90%市值,其合成生物学平台的商业模式经常受到质疑。Ginkgo集设计、构建、测试、优化于一体,然后向下游客户提供菌株工程服务,并分享产品销售收入或专利授权费用。曾经做空Ginkgo的机构认为这家合成生物学龙头缺乏独特技术,一些观点认为Ginkgo更像一家CRO,而合成生物学公司的关键在于生产“爆品”。

但市场对于走产品逻辑的公司也同样没有容忍度。走产品路线的合成生物学公司Amyris用法尼烯生产出了一种维生素E的原料,其角鲨烯产量也一度占到了全球市场的三分之一,但其之后的产能受限问题与激进扩张策略,将这家公司带向了破产重组。

合成生物学领域拥有典型的“技术成功不代表商业成功”的问题。在某些情况下,生物合成产物的单位经济效益已经能与现有工具相媲美,一位合成生物学领域的资深投资人讲到:“化学合成通常是左旋体和右旋体各占50%,难以实现100%立体选择性。而生物合成可利用酶的高选择性,能够定向合成单一构型产物,利用率提高一倍。很多品种上生物合成都已经体现出了这个优势。”

但让合成生物学得到市场认可的前提是公司能够大规模运营。SynBioBeta的创始人John Cumbers提出了合成生物初创公司面临的“规模-成本悖论”说。初创合成生物学企业往往缺乏规模优势,所以很难为大规模生产提供资金,在资金短缺的情况下,他们被迫进行小规模生产。结果成本居高不下,进而无法证明合成生物学的产品有坚实的市场需求。

简言之,比起颠覆性创新,合成生物学公司需要展示产业化能力。有投资者直接表示:“我们是按照有技术壁垒的制造业的逻辑,来看合成生物学项目的。”

嘉程资本投资人赵婧雅表示:“即使在实验室环境下得到了高产菌株,中试阶段仍需要较长周期去摸索和优化工艺条件,这与上游的合成生物学实验差异较大。合成生物学能否带来业绩爆发,还取决于下游用户的需求。无论是上游原料或中间体,合成生物学企业最终产品的市场表现仍由下游决定。”

对规模化生产的追求为合成生物学公司带来了挑战。John Cumbers指出,合成生物学今年下半年的融资情况依然不容乐观,建议企业做好在2024年大洗牌的准备。

在早期阶段,也就是合成生物学的上游、生物过程等,资金是乐于进行投入的,而到了可以大规模扩产、产品能够“卖爆”的时候,市场反应也必将热烈。能够越过这中间工业制造的死亡之谷,就能成为脱颖而出的合成生物学公司。

在第八届未来医疗生态展会上,易凯资本董事总经理、合成生物团队负责人廖洁莹讲到:“当下合成生物学演变成了商业化驱动的第二波浪潮,也就是说今年所处的企业如果没有营收,没有漂亮的订单,没有大腿可抱,融资将非常困难。第二波浪潮例如受益的企业,打铁还需自身硬,我们认为第二波浪潮会更长、更稳定、更多元化。”

“从2022年到2024年3月31日,中国生物制造行业一共有7起IPO事件,包括北交所的合成生物学*股锦波生物。大家还是希望通过合成生物这个概念或者生物产业这个概念上市,因为它本身是平台型的概念,并不是属于某一个细分行业,所以板块选择灵活度比较高,上市路径更加通畅。目前二级市场更青睐于产品型的企业,看的是收入、看的是明星单品、看的是体量。”

割裂之三:产业规模vs底层技术

如果让合成生物学回归制造业的逻辑,那么中国发展合成生物学的优势是显而易见的。

“国内优势是量大管饱。首先国内的发酵产能肯定是富余的,成本毋庸置疑是比国外低的。还有水电、人工,国内都是更具有性价比的。”赵婧雅说到。

华熙生物生物活性和生物研发管理总监王瑞妍在第八届未来医疗生态展会上也表示:“中国有强大的供应链体系,以及后端的分离纯化体系,因此在发酵和放大环节上更具有优势。下游端食品、医疗等消费市场广阔,这也是中国天然的优势。”

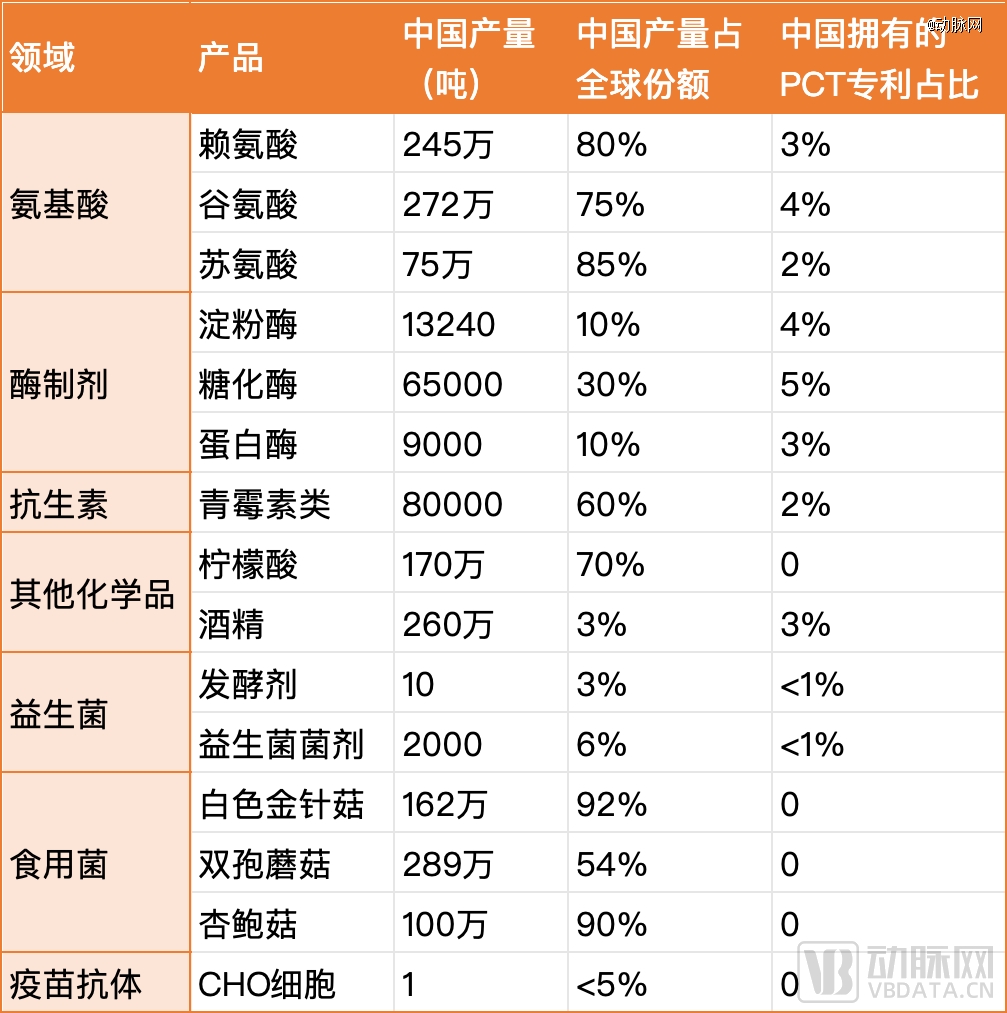

尽管中国发酵工业产业规模全球*,但是核心菌种专利拥有数量只有2-4%。而合成生物学中的关键——酶制剂、乳酸菌剂,80%以上依赖进口。核心技术的供给能力,成为中国生物制造产业发展的制约。

来源:合肥市生物制造产业发展大会

向下探究,是底层技术研发能力不强,跟踪多、原创少。

“我们的品种能力还有限,产品结构还不合理。一些大型企业在国际上还没有话语权,在这方面还需要我们更加的努力。底层技术、科技支撑,对合成生物学行业来讲是一个非常重要的性质因素,需要更多关注。”有行业专家指出国内合成生物学产业的发展情况。

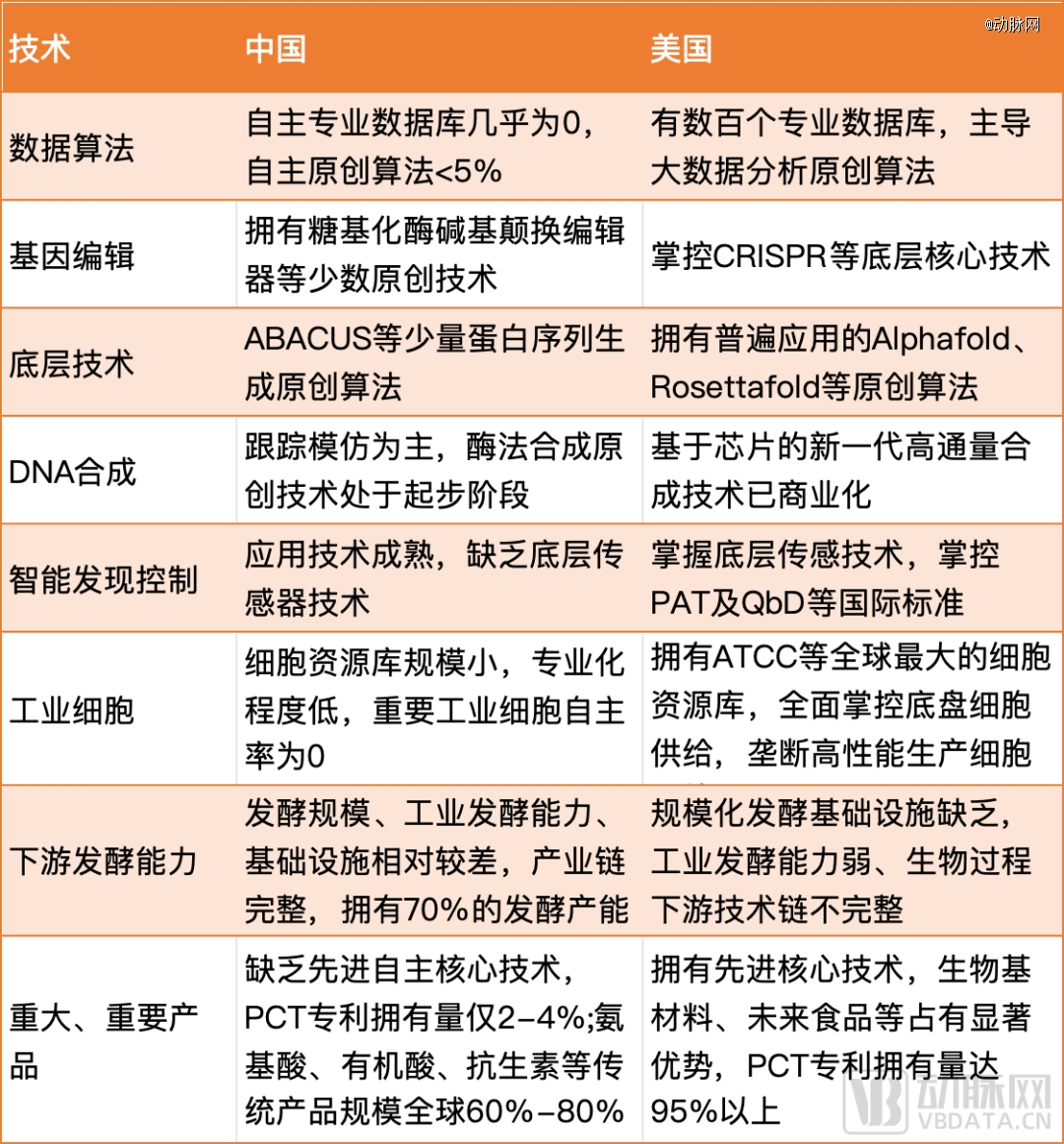

以中国和美国对比,不论是基因编辑、DNA合成,还是细胞免疫、菌种改造上,都和对方有明显的差距。当然,这也是由于美国长期战略布局和大力资金投入,奠定了其在合成生物学的*优势。

来源:合肥市生物制造产业发展大会

不过国内合成生物学产学研的进程明显加快,例如以天工所和深圳院为代表的两大国家创新中心,一个是合成生物学基础创新中心,一个是合成生物学产业创新中心,在上游底层核心技术和中游发通用技术平台帮助行业发力。生产端来看,传承国内的制造业优势,则已经在京津冀、山西、山东、河南、珠三角地区和长三角地区已经形成了多个产业集群,各个地方以联动的模式发展生物制造产业。

此外还有巨头的加入,例如像万华等大型石油公司、传统化工公司出于转型,斥巨资投入生物制造上下游产业链的企业。还有像茅台也成立了专门的生物科技基金,投资了氨基酸产品代表性公司泰和伟业、单细胞分析和分选创业公司星赛生物、营养健康合成生物学公司虹摹生物等。

但合成生物学还有一道门槛是监管审批。现有的法规可能跟不上合成生物学技术的快速发展,导致监管滞后和法律风险,一方面可能带来安全问题,另一方面影响合成生物学产品参与市场竞争。

“审批周期加速、扶持政策明确是会影响到合成生物学产业落地的。相比之下,化工合成路径更加成熟,量大成本低。以多肽中间体为例,虽然生物合成在理论上更有优势、成本更低,但在国内,为了加快审批进度,许多企业选择了化学全合成的方法。现行政策在一定程度上影响了企业的生产方式决策。”赵婧雅指出。

合成生物学宽广、复杂,或许我们应该忘掉合成生物学本身的“概念”,而是回到现代生物制造做出来的产品价值。

再次回到开头新能源汽车产业的对比。一位投资人总结:“新能源汽车前期也经历了各种政策支持补贴,当然中间也有大量企业‘死掉了’。当下合成生物学也是一样,此前大家对它有很多不切实际的期待,现在期待在破灭,但是我相信合成生物学最终会成为中国的优势产业。”

“而不同的是,合成生物学的落地场景更加广阔,内卷相比于新能源汽车来说会小一些。无论是创业团队,还是成熟企业,最终目的是探索潜力的品种,和多样化的落地应用。”

【本文由投资界合作伙伴动脉网授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。