这份死亡名单上有738个名字。

其中不乏一些曾经的明星AI项目,例如OpenAI推出的AI语音识别产品Whisper.ai,Stable Diffusion的知名套壳网站FreewayML、StockAI,以及曾被视为是“谷歌竞争者”的AI搜索引擎Neeva。

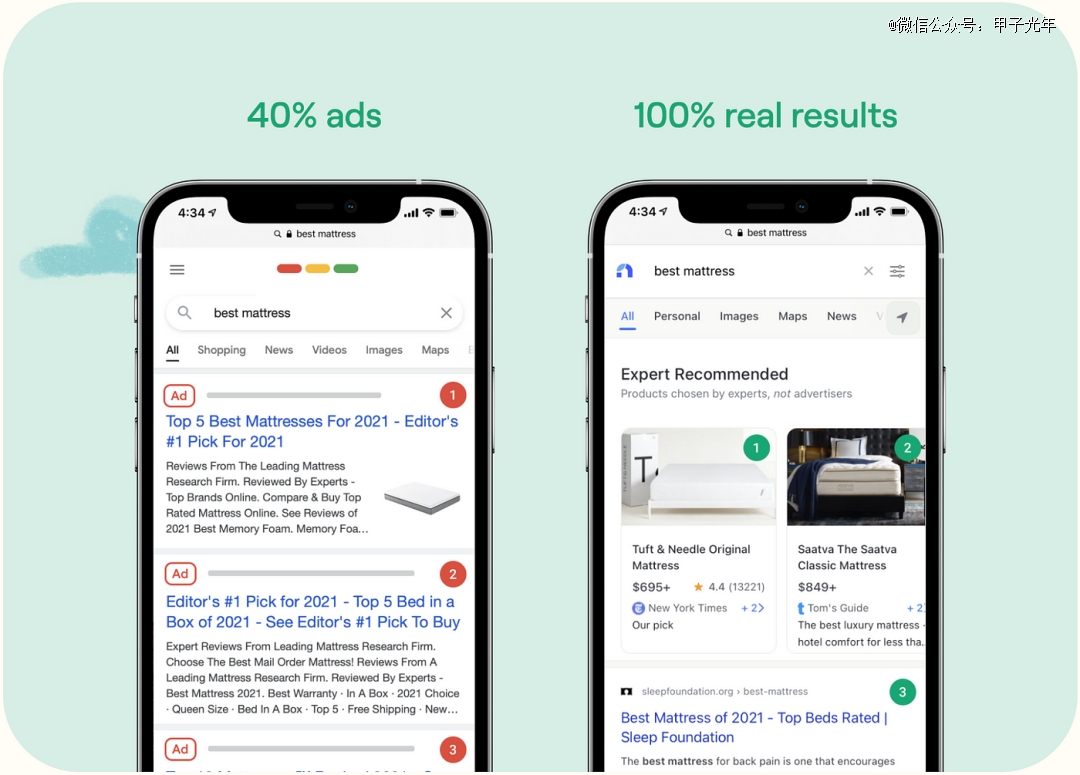

“在整个过程中,我们发现构建搜索引擎是一回事,而说服普通用户转向更好的选择则是另一回事。”Neeva 联合创始人斯里德哈尔·拉马斯瓦米(Sridhar Ramaswamy)和维韦克·拉古纳坦(Vivek Raghunathan) 在宣布Neeva关闭的博客文章中写道。

这份AI项目死亡名单来自AI工具聚合网站“DANG!”的一个子页面——AI Graveyard(AI墓地)。AI墓地页面中的大多数项目都写明了项目背景、功能、技术应用以及死亡时间,就像刻在赛博空间的墓志铭。

AI Graveyard(AI墓地),图片来源:DANG!

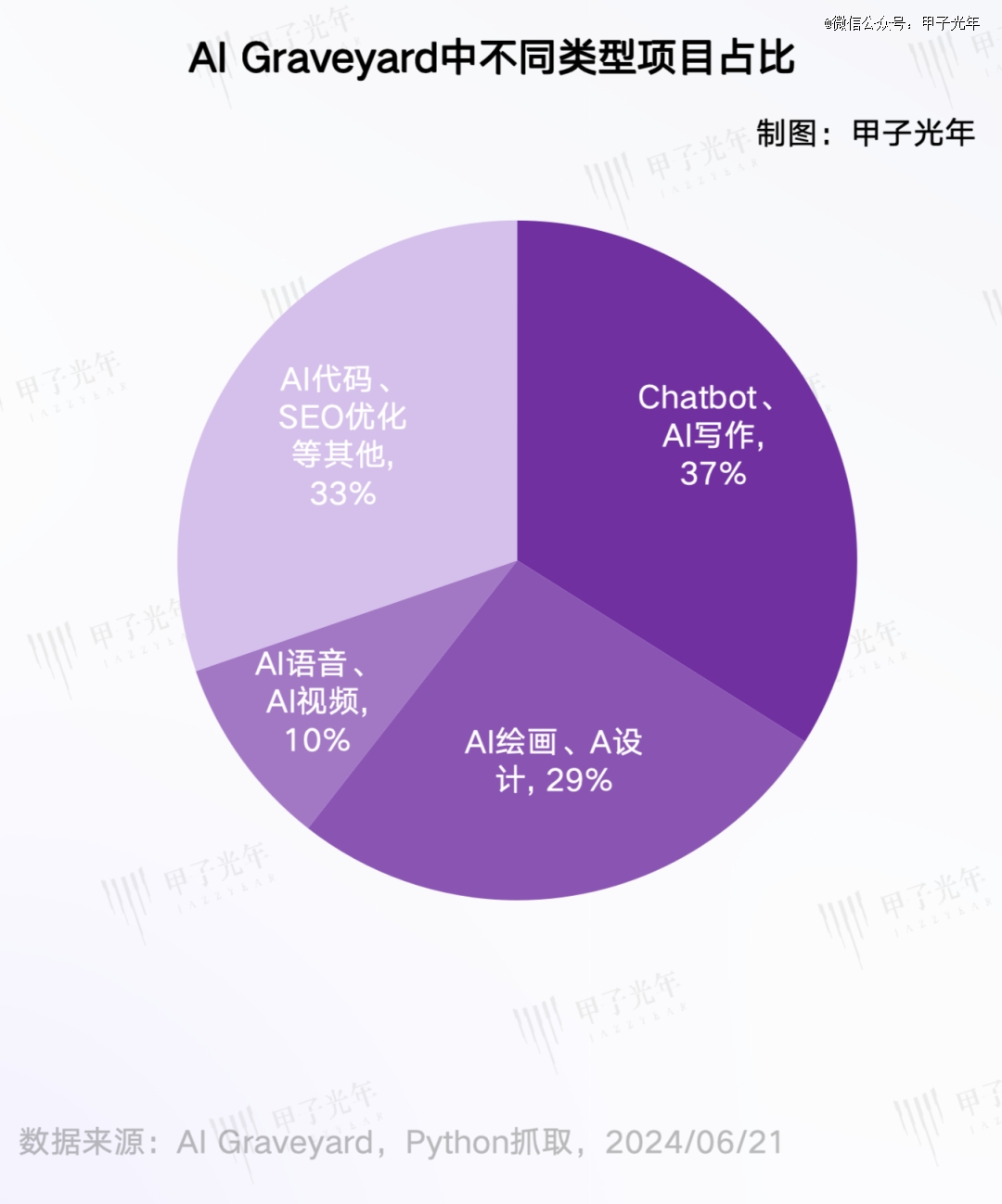

根据「甲子光年」统计,截至2024年6月,这份名单共收录了738个已经死去或者停止运行的AI项目,具体来看:

Chatbot、AI写作等文生文产品共271个,约占37%;

AI绘画、AI设计等文生图产品共有216个,约占29%

AI语音、AI视频等文生音视频产品共有73个,约占10%;

AI代码工具、SEO优化工具等其他类产品,约占33%。

它们因何而死?

1.不是死于“套壳”,而是死于“没能套好壳”

在AI墓地,不少都是“套壳”的产品。

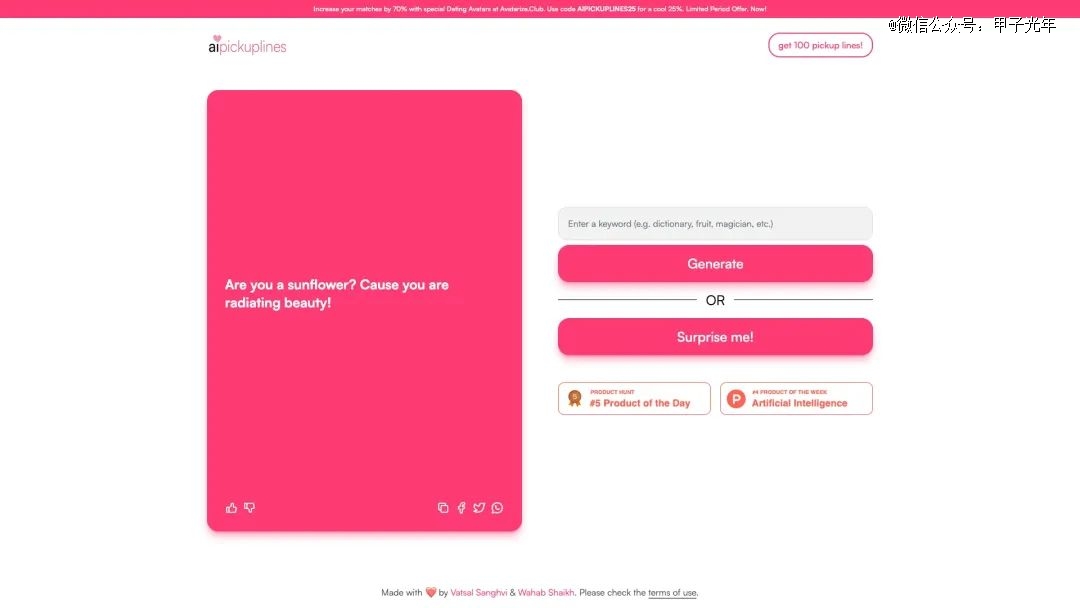

比如AI Pickup Lines(AI搭讪语),用户可以用它每天免费生成10条搭讪文案,也可以选择9.99美元/月或99.99美元/月的付费订阅,从而生成无限数量的搭讪台词,并灵活地选择任何关键词;此外,用户还可以选择以499.99美元的价格购买综合数据库,获取涵盖各种主题和风格的10万多条内容搭讪内容。

然而,AI Pickup Lines存活时间并不长,2022年底上线,2023年初就关闭了。

AI Pickup Lines,图片来源:AI Graveyard

AI Pickup Lines关闭的最主要原因是娱乐性大于实用性,以及随着越来越多竞品大模型能力的增强,这类接入单一API的产品也很难应对生活中复杂多变的社交场景,壁垒会越来越薄;另外,虽然这类产品可能通过广告或一次性购买获得收入,但长期的用户留存和盈利能力不足,最终入不敷出关停。AI周报生成器、AI哄女友文案生成器等“套壳”产品的死亡也都是这个逻辑。

不过,“套壳”并不是一个贬义词。

「甲子光年」曾提到:非AI从业者,视“套壳”如洪水猛兽;真正的AI从业者,对“套壳”讳莫如深。但由于“套壳”本身并没有清晰、准确的定义,导致行业对“套壳”的理解也是一千个读者有一千个哈姆雷特。

前语雀设计师,现AI助手Monica联合创始人Suki在即刻上分享了“套壳”的四重进阶:

一阶:直接引用 OpenAI 接口,ChatGPT 回答什么,套壳产品回答什么。卷UI、形态、成本。

二阶:构建 Prompt。大模型可以类比为研发,Prompt 可以类比为需求文档,需求文档越清晰,研发实现得越精准。套壳产品可以积累自己的优质 Prompt,卷 Prompt 质量高,卷 Prompt 分发。

三阶:Embedding 特定数据集。把特定数据集进行向量化,在部分场景构建自己的向量数据库,以达到可以回答 ChatGPT 回答不出来的问题。比如垂直领域、私人数据等。Embedding 可以将段落文本编码成固定维度的向量,从而便于进行语义相似度的比较,相较于 Prompt 可以进行更精准的检索从而获得更专业的回答。

四阶:微调 Fine-Tuning。使用优质的问答数据进行二次训练,让模型更匹配对特定任务的理解。相较于 Embedding 和 Prompt 两者需要消耗大量的 Token,微调是训练大模型本身,消耗的 token 更少,响应速度也更快。

如果把模仿 Llama2 架构做预训练也算进去,可以看做第五阶。这五重进阶,基本囊括了大模型“套壳”的每一个场景。

尽管都是“套壳”,但“套壳”的程度不同,现在也有很多“套壳”的产品因为精巧的设计和良好的定价策略生存了下来,甚至活得不错。

就比如说前文提到的AI助手Monica,就是通过收购ChatGPT for Google升级而来的产品。它内置了GPT-4o、GPT-4、Gemini、Claude Llama 3等大模型,因其良好的对话、搜索、总结、翻译、表格处理、图片编辑等功能,在几个月的时间里收获了几百万用户。

再比如有着“套壳*”之称的AI搜索产品Perplexity,由于其极快的响应速度、精准的问题回复、可存档的多轮交互等特性,使其常年位居a16z的Top 50 Gen Al Web Products前十名。截至2024年5月中旬,其产品的日度访问用户量达到了300万次,相比一年前增长了5倍以上。

Perplexity联合创始人、CEO阿拉文德·斯里尼瓦斯(Aravind Srinivas)今年初就表示:“人们可以将Perplexity看做是一个AI‘套壳’产品,但成为一个拥有十万用户的‘套壳’产品显然比拥有自有模型却没有用户更有意义。”

Perplexity页面,图片来源:Perplexity

还有不少独立开发者的制作的AI“套壳”产品也表现优异。

比如,有着多年市场研究经验的David Bressler就通过无代码平台Bubble搭建了一个名为的formula bot的Excel公式生成器,赚到26000美元的ARR(年度经常性收入);也有独立开发者通过在细分领域深耕,做出了AI聊天机器人平台Chatbase,其MRR(月度经常性收入)约为64000美元;此外,还有Magnific(图像超分、增强工具,5个月积累了72万用户,后被Freepik收购)、PDF.ai(通过问答来了解pdf文档的内容,其上线6天就收回成本,并在2023年9月成功突破了30万美元的AAR)等优秀的AI产品。

因此,很多AI产品不是死于“套壳”,而是死于“没能套好壳”。

2.卖会员、卖体验次数,然后呢?

除了“没套好壳”,AI墓地里产品的第二大死因,是盈利模式单一,相关产品的定价形式主要有两种:充会员和买积分换体验次数。

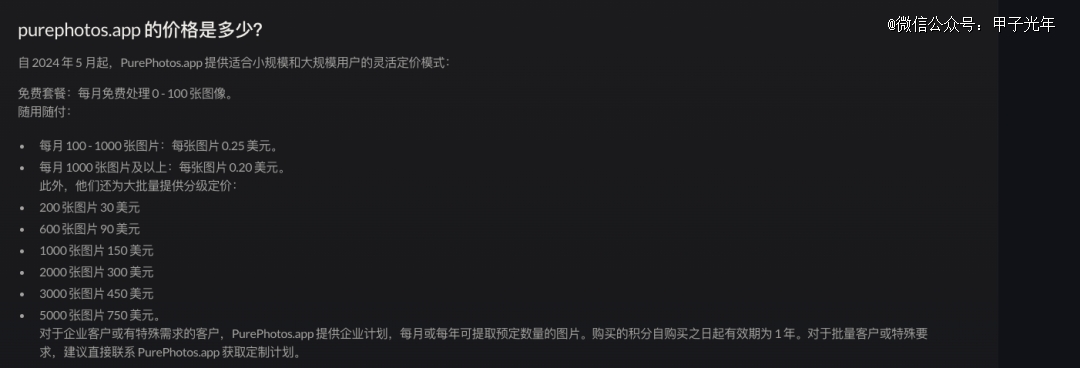

以文生图产品Purephotos.app和AnimeAI.lol为例,前者为企业用户提供积分购买服务,后者则将产品和服务打包成不同的套餐出售。或许是意识到了企业用户不赚钱,自2024年5月起,Purephotos开始尝试最近流行的“随用随付”的收费模式,用户生成的图片张数越多,分摊到单张图片上的费用越便宜。

Purephotos.app定价策略 图源:AI Graveyard

AnimeAI.lol定价策略 图源:AI Graveyard

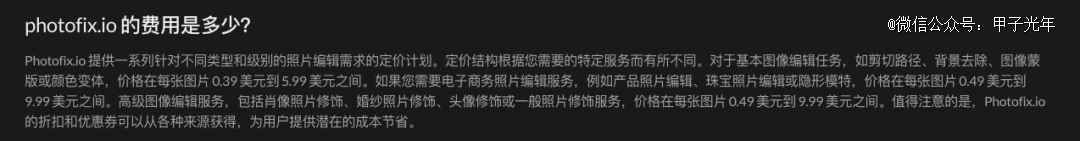

Photofix同样如此。这是一个AI照片编辑工具,具有图像增强、去除多余人物、文生图等功能。该产品分为了“基本版”和“高级版”,基本版每张图片在0.39-5.99美元之间,高级版每张图片在0.49-9.99美元之间。

Photofix定价策略 图源:AI Graveyard

而Purephotos.app即使后来加上了“随用随付”的收费模式,但因为转变太晚,也没能挽回颓势。

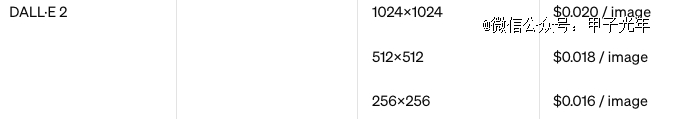

「甲子光年」梳理了部分AI墓地中部分文生图产品的定价策略后发现:这些产品大多走的购买积分(credits)模式,用户购买积分的量越大,均摊到每次生成任务的价格就越便宜。然而,这些产品的底层多是接入的几个主流文生图模型的API,但是定价却并没有比其底层模型的价格低多少——以Patience AI为例,其底层接入了Stable Diffusion、Waifu Diffusion、DALL-E等模型,产品定价为15美元1000个积分,约为0.015美元/积分,如果按照生成一张图片消耗2积分计算的话,每张图片的价格约为0.03美元,这高于DALLE-2 生成单张图片(1024 x 1024 的最高规格)的0.02美元。

DALL-E 2不同规格图片的定价,图片来源:OpenAI

如此不划算的价格,如果产品或者底层技术上再没有较大突破,那么这些产品最终走向死亡也是意料之中。

即使是产品和设计上做到了足够精巧、定价机制也设置得合理,一旦巨头下场,初创公司都也会受到影响。

这就不得不说曾被视为是“谷歌竞争者”的AI搜索引擎Neeva,现在它就躺在AI墓地里。

Neeva由谷歌前广告业务副总裁德哈尔·拉马斯瓦米和Youtube前货币化副总裁维韦克·拉古纳坦于2019年联合创立,因为其主打无广告、无追踪器、优先考虑用户隐私,一经推出就广受关注。

和很多搜索引擎产品选择接入谷歌或者必应的API不同,Neeva选择从头开始构建搜索堆栈,并组建了一个50人的小团队。Neeva推出了带有更大图片和有用比较信息的购物页面,同时优先考虑Reddit和Quora等网站上的UGC内容展示在外,体育搜索的结果也变成了漂亮的全屏记分牌,搜索特定关键词的时候还可以直接带用户进入网页。

和谷歌相比,Neeva的界面更加简洁干净,比如将传统搜索结果页的蓝色链接替换为了更直观的页面,并更加强调UGC的内容。

Google(左)和Neeva(右)搜索结果比较,图片来源:Medium

Neeva于2021年6月在美国正式推出,每月向用户收取4.95美元,短期内迅速吸引了大量用户,在推出后四个月内月活跃用户就增长到50万。到2022年初,Neeva已经将大语言模型集成到其搜索堆栈中,成为了*个为大多数查询提供引用的实时AI答案的搜索引擎。为了在2022年扩大用户群,Neeva的基础版本开始免费向用户提供。

Neeva产品页面,图片来源:TechCrunch

为了顺应生成式AI潮流,同时也为了寻求更好的增长,2023年1月,Neeva推出搭载了生成式AI搜索产品NeevaAI。这是首批集成AI功能的搜索引擎,可以通过摘要和引文来回答查询内容,NeevaAI在推出的当月流量就超过了微软的New Bing和谷歌的AI搜索内测版。

Neeva也曾经是资本的宠儿,曾获得红杉资本、Greylock Partners等知名VC的投资,融资金额累计达到7750万美元。

然而,运营了4年后,Neeva撑不下去了:2023年4月,Neeva宣布*关闭其搜索引擎。拉马斯瓦米发文表示,由于在吸引新用户方面面临着巨大的挑战,加之目前艰难的经济环境,Neeva将关闭网页端和消费者搜索产品,并开始To B业务的探索。2023年5月,云数据库公司Snowflake以约1.5亿美元的价格收购了Neeva。

不可否认,“AI搜索”是一个好的产品形态,从美国的Perplexity到中国的秘塔AI,流量的稳定性和不断增长的用户数验证了这类产品真实的市场需求。然而,在谷歌、微软等巨头已经占据了强势生态位的情况下,AI搜索创业公司之间的竞争是异常重资本游戏,要使用户抛弃原有习惯、转向新的搜索产品,不仅需要在产品力上做到*,更是需要砸重金做营销推广,这就给AI搜索创业公司的融资能力提出了很高的要求。

同时,能否找到合适的盈利模式也是决定AI搜索产品成败的因素之一:单纯靠广告可能变现速度比较慢,而其他盈利模式(如订阅制)则因为一定的付费门槛难以吸引大量的用户,这也是Neeva在推出付费版本之后用户增长放缓的原因。

3.如何不走进AI墓地

著名的创业孵化器Y Combinator曾在2006年总结过创业公司的18种死法,包括太烧钱、不赚钱、没算力、产品没有差异化等。从AI墓地的这些项目里,「甲子光年」发现,18年前的18种死法,现在依然致命。即使是过去曾经一飞冲天的明星AI产品,也会突然在某个时刻碰壁,成为历史的尘埃。

AI墓地收录的还只是一些中小型的公司,但一些体量较大的明星AI公司也在走向死亡或渐渐沉寂。这些公司在辉煌时期动辄估值几亿、几十亿美元,然而却在最近两年内陆续折戟——Inflection AI就是典型的例子。

2023年5月,该公司发布了*聊天机器人Pi,它可以通过应用程序或网页、WhatsApp、Instagram、Facebook与用户进行个性化的对话。

Pi的页面,图片来源:TechCrunch

Inflection AI联合创始人穆斯塔法·苏莱曼 (Mustafa Suleyman)在接受彭博新闻社采访时曾表示,尽管Inflection AI吸引了包括微软在内大量投资者的兴趣,并且拥有100万活跃日活,但它尚未找到有效的商业模式。

Pi表示自己一直由风投支持,没有商业模式,图片来源:Pi

Inflection例子可以让创业者警醒——当一家AI应用公司的核心产品迟迟无法拿出足够有说服力的表现,模型层面又面临着军备竞赛的压力,那么最初“模型驱动AI应用”的逻辑或许便不再成立。

猎豹移动董事长兼CEO、猎户星空董事长傅盛曾告诉「甲子光年」:“我现在坚定地认为是产品寻找市场,用市场来反推你需要什么样的技术。过去大家对技术的好坏有一种迷信,过去很多做AI的人出身于高校、研究所或大厂,出来的人可能会认为论文关键、架构最关键,其实市场的*性需求最关键。”

零一万物创始人、CEO李开复今年5月提出了一个“TC-PMF”的概念,他认为,PMF(产品市场契合)这一概念已经不能完整定义以大模型为基础的AI-First(AI优先)创业,应当引入Technology(技术)与 Cost(成本)组成四维概念,即“TC-PMF”(Product-Market-Technology-Cost Fit,技术成本 X 产品市场契合度)。

在李开复看来,大模型从训练到服务都很昂贵,算力紧缺是赛道的集体挑战,行业应当共同避免陷入不理性的ofo式流血烧钱打法,让大模型能够用健康良性的ROI(投资回报率)蓄能长跑,奔赴属于中国的AI 2.0变革。“做技术成本 x 产品市场契合度,尤其推理成本下降是个’移动目标‘,这比传统PMF难上一百倍。”李开复解释。

总而言之,Inflection的失败不能简单归因于产品的失败,而是没有找到“TC-PMF”,一味融资驱动,忽略了自由现金流、技术的可行性和成本的可控性,即使产品的市场数据表现良好,也因为商业化的短板而难逃被“收购”的结局。

当然,除了从失败者身上汲取教训,大多数人可能更关心的问题是:什么样的AI初创企业在今天能够成功?

综合来看,有两类企业存活下来的可能性更大:

*类是真正理解了B端或C端用户需求和痛点的企业;

第二类是做出ChatGPT、Midjourney等生成式AI产品替代不了的功能,把某一细分场景打透、打穿的企业。

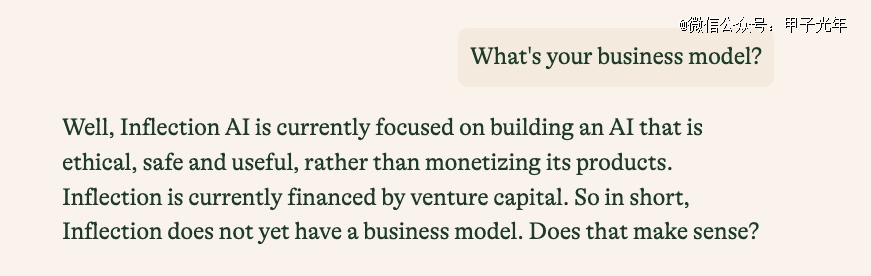

*类企业中,一个很典型的案例是AnswerAI。

AnswerAI是一个面向北美市场的AI Tutor(AI家教)产品,主要的功能是拍照解题+论述。创始人周立,2007年硕士毕业于北京大学,先后在老虎地图、豌豆荚、Kika输入法和LiveIn以创始人的身份工作。

和上一波主打“拍照搜题”的AI Tutor1.0的产品不同,Answer AI是一款AI Tutor2.0的产品,不仅能搜题,还能解题,在给出答案的基础上还可以给出论证过程。题目也不局限于题库中的题,而是可以在能力范围内解答从没见过的新题目,这极大解决了学生用户“有答案但看不懂思路”“遇到新题目不会”的痛点。该产品出来之后,Answer AI在互联网上好评如潮,不少用户表示“这是我用过的*的AI产品”。

Answer AI用户反馈,图片来源:Google Play

Data.ai在5月21日发布的数据显示,在美国应用商店排名前20的教育应用中,有5款是帮助学生完成作业的AI Agent,Answer AI就是其中之一。

目前Tutor AI在全球拥有超过200万的用户,80%来自美国的高中和大学,在北美AI Tutor类产品里暂时*,今年的ARR预计将达到500万美元。

而第二类企业的的典型代表,是一个名叫Bitly的URL缩短工具企业,和与其有着类似思路的vidyo.ai。

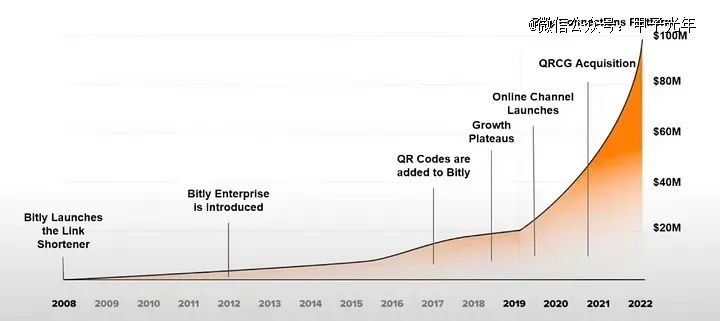

Bitly公司总部位于纽约,由彼得·斯特恩 (Peter Stern) 于2008年创立,致力于提供长链缩短链、动态二维码和定制链接缩短功能。

Bitly,图片来源:Bitly官网

这看起来不是像是一个生成式AI时代企业做的产品,但是Bitly以简洁的交互操作、稳定的服务能力、自带统计功能等特性被很多人评为“*用的短链工具”,以X(Twitter)为例,它已经悄悄地使用Bitly取代了原先的URL缩短服务TinyURL。之前,X为了让用户节省140个字符空间,使用TinyURL服务快速且自动的缩短长URL,并获得了大量的曝光率和额外流量。

Bitly起初也并没有选择To C的PLG(产品驱动增长)路线,而是将目光投向了企业客户,通过SLG(销售驱动增长)的方式把“小螺丝刀”卖给大企业。

得益于强大的免费增值服务,Bitly很快占领了全球大部分市场,在2018年实现了接近2000万美元的ARR;2020年调整战略转向PLG之后,Bitly更是实现了“一飞冲天”式的增长。

Bitly ARR发展历程,图片来源:Medium

如今,这家古早又低调的公司,完全打破了“SaaS在美国做不了To C”的魔咒,突破了1亿美元的ARR;即使是2022年ChatGPT横空出世、很多人开始用ChatGPT等AI工具进行长链缩短链,也并没有动摇Bitly的增长基本盘。

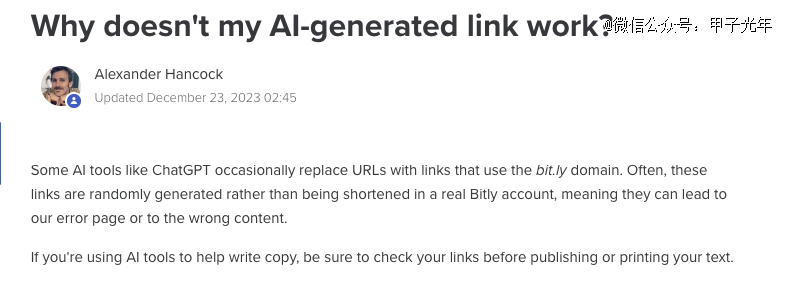

原因很简单:ChatGPT等AI工具在面临用户“长链转短链”要求的时候,偶尔随机生成,偶尔使用Bitly的域名生成。通常来说,使用Bitly域名生成的短链不是在真实的Bitly账户中缩短的,因此生成的短链往往打开之后也是错误页面。Bitly工作人员也在其用户服务页面表示,“如果你正在使用AI工具来帮助你写文案,一定要在发布或打印你的文本之前检查你的链接。”

Bitly工作人员对于部分AI工具生成短链错误的原因解释,图片来源:Bitly

和Bitly类似思路的产品,是AI视频编辑工具平台vidyo.ai。

vidyo.ai能自动一键将长视频转化为短视频,用户只需将视频上传、或是将链接粘贴到vidyo.ai,它就会自动在云端剪辑出长视频精彩片段、还能智能跟踪人脸并添加字幕,并支持适配各个短视频平台的格式。vidyo.ai可以将视频编辑和处理时间缩短高达90%,以前需要3个人近一周才能完成的工作,现在使用vidyo.ai只需15分钟即可完成。

而在目前的AI生成视频产品如Runway、Pika、PixVerse、Sora,它们均更强调视频的“生成”能力,更靠近生产端,却忽略了消费端的需求——视频生产出来之后终究是要服务用户的,而真正有市场、真正受用户欢迎的是短视频。vidyo.ai正是抓住了被巨头忽略的领域,不卷视频生成,而是另辟蹊径、更“市场需求导向”地去做AI视频剪辑产品,进而在AI视频的生态位中占领了一席之地。

2021年加入国际投资孵化器Entrepreneur First后,vidyo.ai在2022年获得了110万美元的种子轮融资,2023年就已经积累了50万+用户,ARR就达到了150万美元。

再把目光放回国内。

「甲子光年」曾关注过一家“另辟蹊径、单点突破”的企业——海纳AI。这是一家做AI招聘的企业,和很多HR SaaS公司既做AI面试、又做BPO(业务流程优化)不同,海纳AI聚焦于“AI面试测评”这一单一的场景上,为客户提供人才量化测评方法论和AI自动评估算法。

海纳AI将人才结构化拆解为200多个维度,4000多个行为特征,并基于最新开源大模型,利用数亿条高质量行业数据,自炼行业AI大模型,对人才的仪容仪表、沟通表达、综合素质、专业技能、心理状况、行业经验等均可自动面试测评。

创办五年至今,中国用工量*的8个行业的Top3头部集团绝大部分均已使用海纳AI,如顺丰、沃尔玛、瑞幸等,每个集团每年面试10万-100万人,均通过海纳AI完成,客户复购率达到100%。

海纳AI创始人兼CEO梁公军曾对「甲子光年」介绍,,AI招聘在过去五年发展非常慢,和过往十年大部分to B企业一样,很难做到营收过亿,因为没办法规模化,爆发点无法来临。但现在AI面试的爆点已经到了。在这个领域,专注于单点场景、已经完成PMF的公司会在未来半年内率先脱颖而出,它们已经走过了从0到1、从1到5的成长过程。接下来会迎来5到10、到100、到1000的快速爆发。

Bitly、vidyo.ai和海纳AI的共性在于,他们都找到了生成式AI巨头无法触及、或者无法做好的场景,抓住这一场景中的细分需求,打透、打穿;换句话说,他们在大厂的射程范围之外,找到了自己独特的立足点。

百川智能创始人、CEO王小川在今年5月的一场媒体沟通会上提到,百川智能希望做的是“大厂射程范围之外”的产品。“首先,中国商业环境里to B的市场规模比to C小10倍;to B收的是人民币,花的是美金。大厂都会卷这件事情,只是没想到大家这么狠,都卷到0了,这肯定是大厂射程范围内的。而我们肯定要做差异化。”王小川说。

心资本合伙人吴炳见曾经公开发表过一个观点:Mobile(移动互联网)的关键词是“竞争”,大规模烧钱竞争,赢了竞争的才有机会跑出来;而AI的关键词是“吞没”,预判好模型的发展,不被吞没的有机会跑出来。

在如今不再火热的市场环境下,融资或许是每一个AI项目面临的难题;但既然融不到资,AI创业公司所能做的,或许就是“不被吞没”,先努力靠自己“跑起来、活下来”。只要先跑赢一部分人,或许未来就能跑赢所有人。

“我一直和创业者说,千万不要追求技术的*,不要纠结于产品中有多少是AI,有多少是人工,因为技术迭代太快了,一定要追求能不能达到商业化质量,把客户、场景、数据抢在自己手上。”金沙江创业投资基金主管合伙人朱啸虎今年5月在「甲子光年」举办的「AI创生时代——2024甲子引力X科技产业新风向」大会上说。

朱啸虎在本周的一场分享中也表达了一种“特别明显的感觉”——今年将是AIGC创业回归商业本质的开始。

这个感觉没错,但「甲子光年」认为,回归商业本质并不等于只做应用,单独的大模型公司也有价值。

看看刚刚发生的OpenAI计划封锁中国API事件,以及各家大模型公司迅速推出的“搬家计划”就知道了。尽管某些大模型公司的API收入非常少,但是这次也纷纷加入了争抢客户的大战中。

市场环境和机遇瞬息万变,对于一家AI企业来说,“护城河”并不是先决条件,当企业真正拥有了值得“护”的东西时,“护城河”才有意义。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:甲子光年授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。