1922年,4名来自多伦多的研究员成功从动物胰脏中提取了胰岛素,自此人类找到了针对糖尿病的治疗方案。

尽管当时的胰岛素已经能够有效降低人类血糖,但由于该种胰岛素是经由动物碾碎了的胰脏中提取的,产品纯度并不高,极容易引发全身瘙痒、皮疹等副作用,严重者甚至会出现过敏性休克。

为了降低动物胰岛素产品的副作用,以礼来为首的胰岛素厂商开启长达60年的“提纯”竞赛。在这场竞赛中,礼来、安万特、诺和等头部公司不断投资,最终成功将胰岛素中的污染物量由最初的50000ppm(ppm,即每百万容量中含有污染物的量)降低至1980年的10ppm。

这场胰岛素“提纯”竞赛最终在1982年被画上句号。“基因工程技术先驱”基因泰克公司成功通过大肠杆菌制造重组人胰岛素,并在随后将这项技术授权给了礼来。自此,礼来终于将胰岛素浓度提升至了100%,一切都预示着它即将从这场胰岛素“百年之战”中胜出。

但故事的走向并没有如礼来所料的那样发展,反而在这一过程中诞生了它的“一生之敌”——当今的“欧洲股王”诺和诺德。

01 礼来:困于“延续性思维”

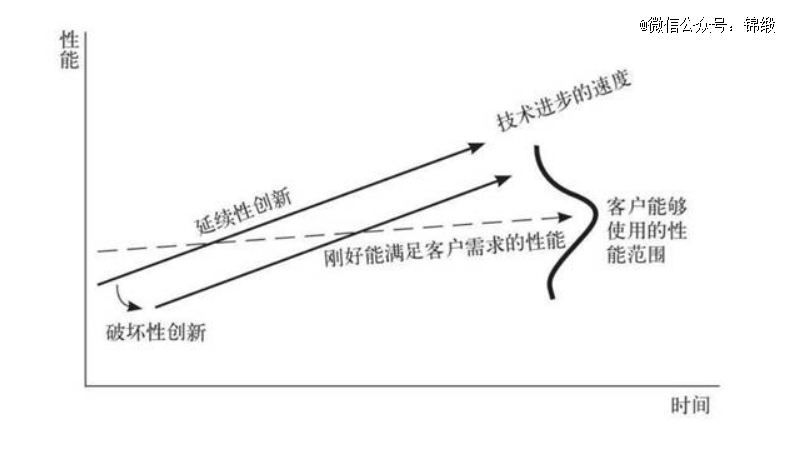

大多数技术变革都是沿着一个既定轨道发展的,如在早期的胰岛素赛道,纯度的不断提升就是技术变革的核心路径。

对于礼来等头部玩家来说,只要能够不断生产出纯度更高的胰岛素产品,就能更显著地降低副作用率,从而获得更高的产品溢价。正是通过一次又一次的技术迭代,礼来逐渐积累起了竞争优势,因此它才会如此痴迷于“提纯”胰岛素。也就是说,胰岛素赛道早期竞争,是沿着纯度提升这条线延续性发展的。

基因泰克克隆的人胰岛素很好地解决了动物胰岛素产生免疫反映的问题,几乎没有了副作用。对于当时的糖尿病患者来说,这是一款*的产品,但这款*的产品却并没有给礼来带来充足的回报。

为了产业化量产人胰岛素优泌林,礼来在上世纪80年代就投入了近10亿美元资金,寄希望于这款跨时代的产品垄断整个胰岛素市场。因此,礼来给优泌林的定价并不高,仅比常规动物胰岛素提价25%。

然而,这款跨时代产品的销售数据却并不佳,礼来甚至发现优泌林很难卖出比动物胰岛素更高的溢价。尽管最终人胰岛素还是全面取代了动物胰岛素,但对比礼来初期的极高投入,这一次“跨时代创新”显然并没有给礼来带来商业化的胜利。

剖析优泌林难以形成溢价的原因,正在于“延续性思维”的固化。

在产业发展初期,由于动物胰岛素极高的污染物比例,因此纯度是糖尿病人最关心的事情。厂商只要延续这一技术变革路线,就能很轻松地获得商业层面的成功。

但“提纯”胰岛素毕竟有一个上限,随着技术的不断精进,业界距离这个上限也就越来越近。至1980年胰岛素纯度已经提升至10ppm,这个纯度几乎已经达到了100%。这时候礼来痴迷于*的胰岛素产品并没有错,但纯度却早已并不是胰岛素竞争的核心主线了。

尽管动物胰岛素仍会导致部分糖尿病患者产生免疫反应,可相对于最初的副作用率已经有了显著降低,动物胰岛素已经可以满足大多数糖尿病患者的需求。在这一基础上,只有产生免疫反应的少部分患者才会去选择价格更高的人胰岛素,而在大多数患者眼中它更像是一种“智商税”。

沉迷于“延续性思维”,忽略了胰岛素发展的主要矛盾,这就是为何礼来优泌林当时没有取得预期中成功的原因。产业发展的“*性”不是一成不变的,而是随着技术变革而不断生变的。

02 诺和诺德:填补临床空白的弯道超车

既然礼来错估了胰岛素80年代发展的“*性”,那么当时糖尿病患者核心痛点到底是什么呢?正是临床未满足需求依从性。

当时胰岛素虽然已经能够满足大多数糖尿病患者的降糖需求,但每天注射胰岛素依然是一件较为繁杂的事情。糖尿病患者只能将一次性的在注射器中装满一天的胰岛素,每次注射都需要挤出气泡,并且还要控制好单次注射量。这就使得一次简单的胰岛素注射往往需要花费数分钟时间。

今天的人们或许很难感知到当时糖尿病患者的痛苦,这不仅是一种肉体上的痛苦,更是每天小心谨慎注射胰岛素带来的心灵煎熬。这个细微的临床需求切片被丹麦的诺和公司准确洞察,因此在礼来全面推广人胰岛素时,诺和公司(诺和诺德前身)却在尝试通过设计一种更为便捷的注射器来争夺市场。

在礼来人胰岛素销售不及预期的1986年,诺和公司成功研发出了新一代胰岛素注射笔——诺和针。诺和针相当于一只特殊设计的钢笔,内含好几周用量的胰岛素,糖尿病人在注射胰岛素时,只需按下注射键,就能在10秒钟内完成胰岛素注射。

图:1985年诞生的诺和针,来源:官网

图:1985年诞生的诺和针,来源:官网

与礼来公司苦苦支撑优泌林25%的溢价率不同,诺和公司的诺和针轻松就实现了单位胰岛素30%的销售溢价,直接使得诺和公司胰岛素市场占比大幅提升。

借助于诺和针的成功,诺和公司在两年后成功收购了同样来自于丹麦的诺德公司,并在1989年推出了世界上*个预充型胰岛素注射器NovoLet。依靠诺和针的高度便捷性,合并后的诺和诺德占据了全球54.4%的市场份额,反超礼来成为全球*。

诺和针,正是诺和诺德挖到的*桶金,这也奠定了诺和诺德后续贴近临床需求的发展策略。

03 小公司如何击败巨无霸?

与成功抢下基因泰克人胰岛素的礼来相比,诺和公司只能算得上是一家小公司。但也正是这家小公司,成功抓住了礼来战略失误的契机,最终实现市场占有率的逆袭。

无论是品牌层面、技术层面,还是资本层面,礼来都是当时胰岛素赛道的*一哥,这样一家大企业究竟为何会失败呢?这实则是一种必然。

在产业发展初期,由于没有产品能够满足用户需求对于功能的需求,因此产业竞争的标准就是功能性,也就是胰岛素的纯度。可是当胰岛素纯度提升到一定程度后,市场中大多数的主流胰岛素已经都能够满足用户的需求,因此头部公司的竞争优势就会下降。

当产品性能已经足够时,性能的提升就不会带来如之前一样的竞争力,用户关注的焦点也逐渐从功能性转变为便捷性、性价比等其他因素。

然而,由于一直以来的行业*优势,致使龙头公司陷入技术为王的误区,最终导致他们将更多的资金与精力全部投入到更高性能的技术路线上。或许这样的努力在某些时候可以取得成效,但行业终会变化,大公司迟早会因错押技术路线而吃大亏。而那些产业中处于追赶地位的玩家,往往更容易感知到这种变化,所以世界商业史中才总会出现以弱胜强的经典案例。

礼来,并不是*个被逆袭的大公司,也绝不会是最后一个。大公司天生缺少对于技术变革路线迁移的敏感度,而更愿意沿用之前的成功思路,这正是所谓的路径依赖。

三十年后,胰岛素已经不再是医药产业竞争的核心战场,但专注于临床未满足需求的诺和诺德依然能够在降糖药物GLP-1中找到减肥的新需求。

在GLP-1减肥适应症上,诺和诺德同样展现的是实用主义,在长效GLP-1司美格鲁肽符合用户需求后,开始转而重点研发口服药物,以此提升依从性;而礼来似乎依然秉持着当年*主义的风格,追求更高的减肥数据,固然换来现阶段全球最高的市值,但依然存在客观风险。

只有创新才能带来新机遇,不断填补临床空白的医药产业更是如此。从临床未满足需求出发,企业才能真正捕捉到产业发展过程中的机会,只不过太多的大公司并不愿意去聆听外界声音,而是沉溺于属于自己构建的宏伟叙事之中。

万物皆有周期,盛极必衰乃盈虚一定之理。大公司想要维系自身的优势,必须放弃自身大公司定位,而是以产业探索者身份去持续耕耘。医药公司,填补临床空白需求一定是最重要的,无论途径是通过疗效提升、技术迭代,还是依从性提升。

【本文由投资界合作伙伴微信公众号:锦缎授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。