消失的80后,出现在“闪送员陈师傅”的直播间。

“刚才我听到外卖来单的声音,以为是我的手机在响。”陈涛直勾勾盯着十步开外几个歇脚的外卖骑手。他的*反应是这一单要送什么、能挣多少钱,这是陈涛干了三个月外卖后训练出的条件反射。

在3月底的气温和市场都在回暖的时候,陈涛却在与积极的大盘反向奔跑,他的“训练”结束了,他退出外卖骑手行列,失业并似乎一无所有。

几个小时后,他的名字开始在抖音的推送流中被高密度地释放,并包装着“985哲学系硕士”“前《南方周末》资深记者”“38岁失业”的标签。

这几个具有魔力的文字,在抖音上打捞出一群陷入35岁焦虑人群的共鸣。

3月26日,在“出名”那天的下午,他刚刚把骑了三个多月的电动车退给了车行,那台连Logo都磨损到无法辨认的车子,让他拿回了300块押金,这是他凑齐3月份房租的钱。

房东在前一周给他发了语气严厉的最后通牒,“没有一点商量的余地,你也尽快做决定好吧,别给我出难题。”

没有人想制造残酷,只是陈涛的生活本身已经制造了太多残酷的伏笔。送不了外卖、无业、38岁,陈涛躺在十几平米的出租屋里,不再介意生存的体面。

他把自己的求职意图发到了抖音上——985硕士毕业,投出去的简历98.75%都石沉大海,年龄过了35岁之后无人问津,我年前就开始送外卖,但现在外卖都抢不到单。看到青城山在招出家道士,但点进去看发现也不要35岁以上的……

这段以求职之名发布的内容,在其口述中,对简历反馈率精确的计算,暗含着强烈的积怨。

抖音的机器算法敏感捕捉到这段视频背后的尖锐意义,陈涛提炼的学历和履历关键词,让这段视频的传播迅速坐上了火箭。

当抖音的提示角标达到99+的时候,陈涛意识到了某种“失控”。留言看不完,成百上千条,19点52分,他开启了直播。

他解释,开直播的动机,是为了提高与网友互动的效率。

观众很快从个位数涨到百位,接着达到两千人、三千人,陈涛郑重地捋了捋刘海,压住了焦虑的发际线。

3月26日晚,他隐约感觉自己成为了一名网红。

01

35岁问题是一个公开的职场焦虑,但没有几个人能甩开包袱,将自己作为公众解构的案例。

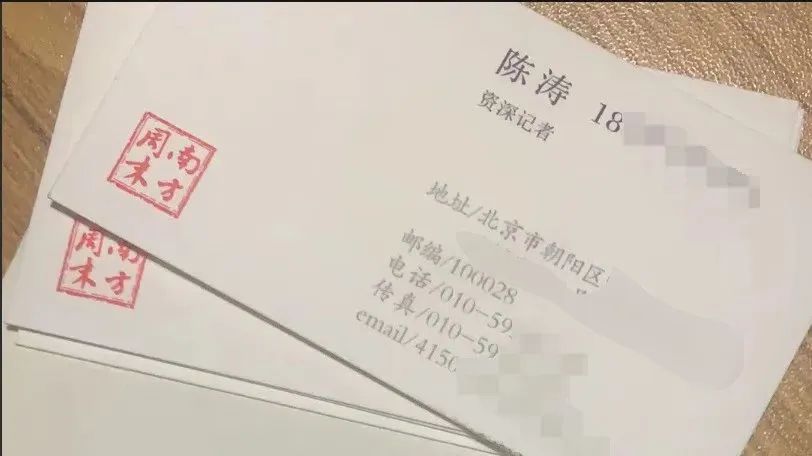

现在的陈涛,将自己的毕业证书、论文、名片、工作履历,以及生活的窘境完全公开,他接受了《澎湃新闻》《新京报》《红星新闻》等各大媒体的采访,在他的微信和抖音消息里,仍有一群媒体邀约在等待他的回复。

陈涛几乎放弃了隐私。

“我以前还是很要面子的,也有新闻理想,但现在都被现实问题磨灭了。”他笼统地总结过去的自己,也不否认个人在职业规划上的问题,但他的感慨里又好像暗示着对社会的控诉。尤其当35岁危机在他的身上彻底爆发的时候。

他在流量的漩涡里把自己公开,对危机没有任何预案。

他的母亲在采访中打来电话,问他生活好吗,他说正在谈一个去高校当老师的事情。

当老师是他失业后最折衷的选择,他过去的哲学系同学毕业后几乎都走入了高校任职,他在12年前就脱离了那场哲学系毕业生最主流的“迁徙”,但现在当老师的愿望也开始变得渺茫。

在前一天跟导师的通话中,他得到了这样的回复——那个短视频的曝光,已经影响到他在高校任职的机会。

“我现在好像也没办法去高校了。”陈涛说。

曝光后的损失不止于此。在媒体行业,他也陷入信任危机。最刺眼的公开拷问,就是对他“到底是不是《南方周末》资深记者”的质疑。

一位《南方周末》资深记者在陈涛的短视频火了之后,曾透露陈涛在《南方周末》工作半年因没能转正而离开。

在陈涛直播的时候,有人开始就这个质疑一直刷屏。

“我当时挺慌的,本来想拉他上麦来说,但当时连麦的人太多,我也不知道怎么能让他上来。”他最后把刷屏的人直接踢出了直播间。

“陈涛这个人有很天真的地方,他不会说自己是试用期没过,他不会想这些的,他也不是故意的,因为你给人家印的名片就是‘资深记者’对吧。”一位陈涛在《中国新闻周刊》的前同事看过他《南方周末》的名片,她认为陈涛的资深记者身份没有问题。

“天真”可以概括他身上很多的行为模式,比如先行动,然后再考虑后果。

陈涛开始不停地向媒体解释这个质疑,但又不想强调孰是孰非,他担心与老东家交恶,又害怕因话题的扩大而遭至网暴。

“我在《南方周末》《中国新闻周刊》《Vista看天下》都当过记者,我为什么当时只写了《南方周末》的资深记者,这是有选择性的,它更有传播点。”他没有考虑事后《南方周末》会站出来说他在单位里的表现,他以为名片就是“资深”的铁证。

“那个突然跑出来否定他资深记者身份的人,我觉得有点过分,不管是做了半年,还是试用期没过,人家应聘你的这个岗位就是资深记者。”陈涛前同事说。

陈涛不会处理这样的纠纷,对很多问题也都后知后觉。木讷的特质,在他的直播间里,被理解为淳朴和善良。

在他直播连麦的时候,碰到那些把他的连麦列表当“广告位”蹭流量的人,几个小时不下麦,他也不会做出任何反应。所有人都在催陈涛控麦,但直到第二天直播,他也没学会怎么控制这种混乱的场面。

他解释说:“他们为了排上麦,有些是花了钱的,我不好意思把人家踢下去。”

在所有的连麦中,有人会委婉指出他没有主观能动性、没有控制能力,但除此之外,没有一个人站出来骂他,大多数人都毕恭毕敬地称呼他为陈老师,希望从他身上获得某种智慧。

很多粉丝会凭着“985硕士毕业”“《南方周末》资深记者”这两个标签,不假思索地断定陈涛拥有优秀的为人和学识,从而让他们的态度也变得宽容和慷慨。

“很多人身边其实没有太优秀的人,他们看到别人的优秀标签,会轻易去相信他。”陈涛说。

02

陈涛也相信过一个学历标签的抗风险能力,他除了在《中国新闻周刊》有过4年的供职经历,其余的工作都很短暂。

一年、半年,甚至是几个月,《中国新闻周刊》和《南方周末》的履历,以及在《Vista看天下》的见习经历,让他的985学历锦上添花,以至于在媒体和公关两种文职工作间频繁地来回横跳。

他去过水滴公司、交个朋友、三联出版机构,还有一些没名气的公司。他从《中国新闻周刊》离职去当公关的时候,只有一个单纯的理由,新公司开的工资更高,后来这个理由成了陈涛跳槽的主线。

一位陈涛在水滴公司的老同事告诉字母榜,过去和陈涛在楼下搭伙儿抽烟的时候,陈涛经常会讲过去在媒体的工作,比如采访过的人、见过的事。老同事会不吝美言地评价陈涛知识渊博,但也会提到他和其他同事间的疏离。

比如公司组织去古北水镇团建,当所有大巴都开出去十几公里后,陈涛突然在群里问,“你们走了吗?”。

在那十几公里中,陈涛和公司彼此都忘记了对方。

“他那时候就是‘长毛拉撒’的,眼神有点直勾勾的,总穿着一身黑衣服,说话比较愣。”陈涛从来就不是公司交际圈里的核心人物,他徘徊在边缘,有时候比集体的行动慢上半拍,即使在我们采访的几位老同事口中,他们最频繁的交流都是在陈涛火了以后才开始的。

从公司的人事层面,这种性格的人很容易成为公司阶段性裁员的候选者。

他当时从水滴离职,正值公司的互助业务动荡的前夜。在2021年3月下线的水滴互助业务,公司内部早在19年就开始进行人事调剂,“大家知道互助关停,其实是互助很长时间不运营的情况下了。”

陈涛进入被裁的名单中,成了一家公司在业务收缩时,被剥离的一粒微尘。

陈涛也清楚自己和很多人在行事节奏上存在的缝隙,他最悲观的自述是,“我其实没什么朋友。”

没有朋友的陈涛,后来去了交个朋友的公关部。短暂的几个月,最后因为一个麻烦而离职,那件事的风波触及到了罗永浩。

当时一家媒体约了交个朋友公关部一篇老罗的稿子,公关这边认为可以代表罗永浩给媒体提供笔答和稿件审核,媒体最后将稿子发出,标题醒目地写着“罗永浩*撰文”。

这件事当时似乎惹火了罗永浩,他当即在微博上转发这篇文章,并写道:“这文章不是我写的。虽然内容大致属实,但细节事实出入非常多。请予以更正或删除。”

陈涛主导了这篇稿子的对接和操作。

这件事在内部引起了不小波澜,常驻北京的公关部专程跑到杭州向总部解释,陈涛在杭州待了三天,很多同事都安慰他事情会过去,不会有事,但他隐约感觉到自己在这家公司的日子到头了。

他不知道怎么和部门领导融洽相处,更不清楚因自己的介入而引发的“危机”,该如何捋清责任。

“做过记者的人,通常对严格的行政制度会有生理上的反抗。”前媒体同事说,“而且陈涛本身有非常简单的地方,他有时候说话会比较愣。”

不久后,陈涛从交个朋友离职。

那时候,他其实已经陷入求职的困境中,工作不那么好找了。

2022年,疫情让社会招聘成为所有求职者的难题,38岁的年龄成为陈涛求职的*障碍,他投向求职平台的所有简历,几乎全军覆没。

无奈之下,他把简历投给了一家媒体的实习生岗位。

“这就是他天真的地方。你去应聘,人家肯定不会要你,就算你的能力再强、简历再好,HR也知道你已一定是去过渡的,但他们想要的是一个长期的员工。”陈涛的一位前媒体同事说。

事到如今,陈涛依然觉得自己被实习岗位拒绝十分荒谬,他不会去换位从HR的角度考虑这个问题。

应聘实习生被拒后,陈涛开始尝试寻找门槛更低的工作。他问后来就职字节的同事,“你们招前台吗?保安也可以。”

老同事不知道陈涛说的是真话还是玩笑,几句寒暄过后,陈涛悻悻地结束了对话。继续在安静的求职平台上等待消息。

等待几乎在无望中渡过。

直到去年年底,他开始怀疑AI算法将他的年龄在求职平台中过滤,怀疑HR再也看不到他的四川大学硕士学历和知名媒体的履历了。

03

2022年12月,北京外卖配送人员告急,陈涛加入了闪送和外卖众包的队伍。

他将这一谋生决定赋予了一个响亮的口号,“响应国家号召”。

所有的入职手续里,没有一个环节需要和配送平台对接,他感觉前所未有的自由和舒服,在App上能够完成全部的入职手续,只有租电瓶车,是*需要面对面处理的。

他跑到望京的一间租车行里,那里的客户几乎都是外卖骑手,他抽了三支烟等待其他骑手和老板办理手续,期间他数遍了车行的电瓶车,发现所有车都是旧车、杂牌子。然而这是他在网上能查到的推荐指数最高的车行。

12月28日下午5点半,正在望京的马路上熟悉电瓶车骑乘的陈涛,接到了*个订单。

每一个配送过程都在慌张和迷路中度过,但没有超时,也没有事故。四个单子,68块钱,归纳了他*天的工作成绩。

“最后一单是送一份大闸蟹,差不多有15公里,开门的是一个特别漂亮的女孩。”这段花絮,是他当骑手*天*体的记忆。“说实话,我当时特别希望她邀请我一起共进晚餐。”

*天他脑子里所有的沉淀,都被异性的吸引力所占据,他开始浮想联翩,但手头的拮据又很快把他打回现实,直到3个月后,他依然对那段邂逅耿耿于怀,“那女孩的手机号没设隐私保护,你说我该不该告诉她,让她设置一下。我怕有坏人盯上她。”

他没有结婚,也没有女朋友,他想提供看起来善意的提醒,让邂逅有一丝进展,但他又担心自己的行为会构成骚扰,平台明令规定不得骚扰客户。

他已经习惯了消化超纲的欲望,更实际的苦恼是89块钱买的头盔在三天后降到了69块。

几次送餐途中的事故,被他发到了自己的朋友圈,蹭出血的膝盖和破损的电瓶车,概括了陈涛年初的生活。

《中国新闻周刊》的几位老同事在一起聚餐,他们聊到陈涛,并在席间翻到他朋友圈的骑车事故,大家开始了解陈涛在做一名外卖骑手。

陈涛被一位老同事邀请到播客上接受访谈,讲述他生活的曲折。

他在节目里高度评价外卖员的工作体验,给骑手职业打出了9分的高分,他陶醉地描述深夜在马路上风驰电掣的快感,以及在疫情时的大量优质订单。

陈涛仿佛在描摹一种体面的新生,很多同事被误导地认为他享受这种身份变化,并相信他是有退路、有选择的。

然而当时的陈涛几乎已经别无选择。接近三月的时候,订单已经成为一种奢侈品。

疫情放开,去年平台上配送人力不足的问题得到彻底解决,人满为患成为外卖骑手们强烈的共识,对于陈涛这样的众包骑手来说,再也没有10块钱的单子了,四五元钱的订单成为常态,且十分稀有,即便是在凌晨1点钟,每一个订单提醒都在稍纵即逝间被抢夺一空。

送外卖的几千块月薪,也已经变得不再稳定,房租交不起,生活起居没有了着落。

他不敢回老家成都,家人对他的寄托依然是稳定的工作、找到老婆、生孩子,他根本无法兑现,而且在他们近距离的目睹下,只会让他更加焦虑。

他卖掉送外卖的车子,不管是体力还是脑力工作,都没有了着陆点。

“我觉得他之前送外卖应该只是玩票性质,他可能觉得到了3月份就能回到职场正轨中,他之所以爆发,就是他可能一直觉得自己是有退路的,当他到了自己预期的时间,发现自己找不到工作,现实和想象的完全不一样。”前同事说。

那段时间,陈涛开始使用极端词汇坦白自己的潦倒,26号晚上的那条视频,某种程度是他崩溃的结果。

04

直播时,陈涛*时间打开了开放连麦,他最初的关注点是生存,谁能给他一个活儿干。

观众连麦的踊跃,超出了他的预期,每个人都侃侃而谈。

师出同门的学妹,建议他回到学校继续深造,拿到博士学位,就可以不再为就业而犯愁;住在北美的热心听众让他考虑出国,国外没有35岁的歧视,也没有国内那么卷,说到最后还郑重地建议他去试试修飞机;还有在中东做跨境电商的,以自己10万月薪的收入来吸引陈涛,直播间里立刻有人站出来指控:“那人肯定是‘割腰子’的”。

一个20多岁的东北小伙子,在麦序上等了几个小时候,上来后简单粗暴地给陈涛撂下一句话:“你来东北找我,就跟我聊天,我一个月给你开一万。”

每个人的认知,都在极限地拉扯着这个分裂的话题场。

两个小时后,6个连麦的开始争吵,很多人开始肆意地打断别人,说话时夹枪带棒。

陈涛不是一个合格的控场者,3000多个观众在催促他控制连麦的发言,此时这个直播间的主人已经插不上话了,混乱无限地蔓延。

每个人的信息茧房,在陈涛的直播间里被“一锅炖”地搅合在一起,发生剧烈碰撞。

“这里都是失意的人”“这里都是Loser”,不止一人直白地描述直播间里的人员构成,但也没人反对这种赤裸的称呼。

从晚上7点多一直到凌晨3点,在这场马拉松式的漫长直播中,直播间的成色开始变得清楚,这里聚集的几乎都是陷入35岁年龄焦虑的人群。

陈涛的直播间成了中年人倾诉的“树洞”。对于那些在职场和社交平台上越来越少见的80后,很多人曾问,80后都去哪了?在陈涛的直播间里,你可以找到他们。

字节的运营解释说:“其实我们之前在疫情期间做过心理疗愈的活动,大量的留言都在讲找不到工作的事情,但是从受众角度来说,让大家面对一个专家或者大V,和面对一个跟自己同病相怜的人时,他们情绪抒发的内容是不一样的。”

后半夜,陈涛熬得腰疼脖子疼,他离开镜头跑去抽烟,直播间的节奏没有受到任何影响,他甚至尝试在镜头外待上几十分钟,但他们依然在讲述自己的境遇。陈涛已经不是这里的主角,他只是聚拢35岁人群的诱饵,诱发那些隐匿于主流社会的失意人群集体的显现。

为了把自己的故事讲好,有的人甚至在上麦发言前,精心写了一篇讲话稿。

“你就用现在这样的方式,让我们这些人聚到你的直播间里,你弄个付费连麦,其实这样你就不用找什么工作了,这就是你的新工作。”很快有网友分析出这个直播间的盈利模式。

“愿意让陈涛付费连麦的打1”。

1在弹幕里刷屏。

每个人都确信这股热度是短暂的,网友们希望陈涛能抓住流量,付费连麦也好,带货也好,这都能解决他的生存问题。

“我当时挺震惊的,我甚至觉得这个事情是可以干的。”陈涛回忆当时的场景。凌晨三点,在无数次失败的道别后,陈涛终于关闭了直播。

他随后的*个动作,就是搜索了音浪的换算,他那天挣了1600块钱。

“我当时就觉得,下个月的房租好像有着落了。”他最担心的网暴没有发生,绝大多数人都报以善意。“我要是被网暴了,就去派出所大厅躺着去,睡一个礼拜,等事情过去。”

网暴没有发生,但身边的人对他的建议却是完全两极的。有人建议他利用好流量,有人则觉得他不该这样消费自己。

他不清楚哪种程度的曝光,才算是消费自己。

出名后的几天,陈涛长期失眠,焦虑地睡不着觉,“我的手机以前几乎是从来不响,现在每天响个不停。”

他忙碌地回复那些有着校友关系的私信、直播间大哥的私信,其余的时间,他考虑选择性地接受或者拒绝采访的邀约。他担心自己的行为无意间伤害到老师、同学、同事、家里人,以及自己。

他谨慎地保持着直播的节奏,按照既定的方式去经营他的“网红”身份,像一个电台一样,给失意者们提供一个倾诉的地方,这似乎是*能说服自己的价值。

流量在不可逆的缩减,这是每个人都预料之中的。3月30日,他和新闻大V约定了直播连线,对方有3000万粉丝,他的小心思是期待流量能借此走高。

在一个多小时的连线中,他没有得到预期的增粉,对话的氛围反倒进入到一个荒诞的走向。

对方浩浩荡荡地流量在进入他的直播间时,关注的重点跟陈涛事件本身已经没有了任何关系,“他们都说那边的主持人长得漂亮,让她多说点,让我少说点。”陈涛说。

颜值战胜了一切,陈涛成为众目睽睽下一个狼狈的陪衬。

连线进行到一半,陈涛这几天的压力始料未及的爆发了,他激动地哭了起来,哽咽地说道:“我到底他妈哪里做错了?”

这段十秒左右的视频片段,被单独截取了出来,然后被巧妙地放在了大V的置顶上。

“没有前因,没有后果,他们就把那一段放在那个地方。”陈涛说。一段“送外卖的38岁哲学硕士,泪洒直播间”的标题,笼统地概括了陈涛的崩溃。他在连线时的那种渺小,已经被所有人忘记了,他又再次变得深刻,因为这个画面精确还原了送外卖的38岁哲学硕士,在大众预期里所应该呈现的悲壮。

当天晚上接近凌晨三点,陈涛没有睡着,他发来微信说:“一分钟都睡不着,状态越来越差了。”

【本文由投资界合作伙伴字母榜授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。