随着人民币基金逐渐成为资本市场“*”的源头活水,一场人才大迁移正在医疗行业悄然上演着。

*行动的是投资人。近期,一位在上海待了十年的投资人向动脉网谈到了当前资本市场的趋势,“这两年,身边有很多投资朋友都离开了上海,去到了地方国资机构”。而他也终于按耐不住诱惑,即将成为其中的一员,“我打算今年干完就回老家武汉了,当地刚好有一家国资机构在招人。”

随着一批投资人“返乡”,近年来生存压力较大的企业创始人也陆续离开了“北上广”。而其离开的原因并不复杂,对于初创企业来说,是希望在早期能拿到更多“福利”,这在当前市场寒冬下尤为重要;而对于成熟企业来说,外迁要么是为了开拓新市场,要么是为业务转型提前做准备。总的来说,都是为了更好地生存。

比如近年来热度颇高的科学家创业者。在采访中,一位投资人透露了旗下标的最近的市场动向,“他们是一家早期创新药企业,创始人都是来自北京的教授,最近正打算落地成都,原因很简单,成都政府给了他们想要的,另外成都本地的资源条件,包括产业基础、人才储备、政策等与他们当前所做的事是非常契合的,所以就没有什么顾虑了。”

事实上,这只是冰山一角。

离开北上广是主动还是被逼?

在一次拜访中,一位常驻北京的药企高管向动脉网打趣道,“别看我们是上市企业,但这几年我们并不受当地管委会‘待见’,很大一部分原因是相比于园区内的其他企业,我们创造的税收与我们所拿到的土地不成正比。”

虽然这其中有开玩笑的成分,但在一定程度上也表明了“北上广”当前的态度。事实上,经过过去十年的快速发展,“北上广”医疗产业已逐渐趋于饱和,因此近几年开始大力推动产业升级或产业优化,具体操作方式有两种:一种是出于财政目的,留住那些税收高的,出清那些税收低或者根本不创造税收的。

另一种则是出于产业技术性要求,即保留那些创新技术型企业,迁出技术维度较低的劳动密集型企业。以深圳为例,该地方官员就明确表示,“深圳现在要留住的是能‘上楼’的部分,尤其是研发。未来,留在深圳的应该是高端制造”。某机构负责人也看到了这一趋势,他谈道,“深圳医疗行业当前正处于结构调整中,未来有限的空间会更多的留给真正具有技术性且附加值高的企业。”

也就是说,在“北上广”产业结构调整的过程中,一些不太合适或者不达标的医疗企业会逐渐被“劝退”。当然,这只是其中一部分,还有一部分医疗企业是主动离开的,而离开的核心原因主要有两点:一是成本;二是资源。

先说成本。这两年,受市场寒冬影响,“降本增效”开始成为整个医疗行业的关键词,而如何降本,离开高物价的“北上广”显然是一个选择。对此,一位常驻在上海的投资人谈道,“上海生物医药界一直都在说一句话——墙内开花墙外香。大意是说,许多创新型生物医药企业虽然诞生在张江药谷,但当它们研发出产品,要开花结果的时候,就纷纷迁到了其他地区。而之所以会外迁,最主要的因素就是上海‘贵’——人贵、地贵。一家‘烧钱’而无产出的生物科技企业要在上海拿地建厂搞生产难度极大,于是迁到成本较低的地区成为普遍出路。”

接着再谈资源,这里主要是指“北上广”的优质资源不够分。在一次调研中,北京某三甲医院科研中心负责人向动脉网谈道,“我们非常羡慕华西和湘雅,他们有很充足的资源,想做什么事立马就能干,我们不行,北京好医院太多了,任何资源一平分大家能分到的就没有多少了。”

面对这种情况,公立医院显然是没有选择,但企业和机构是灵活的。2007年,汪建率华大基因从北京南下深圳,一方面是想脱离体制内,但更重要的是北京无法像深圳一样给予其有力的资源支持。据悉,华大基因当时想做的“人类基因组测序计划项目”没有得到当局的认可和允许,因此拿不到经费支持,虽然被“收编”进中科院,但一直是体制内研究机构的异类,能做的事非常少。

所以整体来看,当前一批医疗机构离开“北上广”既有被动的无奈也有主动的求变,“被动”主要是指“北上广”医疗产业的迭代与升级,使得一部分不太适合“新标准”的企业和机构逐渐被出清;而“主动”主要是指医疗企业为了削减成本,或者获得更大力度的扶持,主动去到新一线或者二三线城市寻找新的突破口。

难以抗拒的地方“诚意”

虽然大潮汹涌,但对于绝大多数医疗人来说,离开“北上广”并不是一个容易的决定,毕竟纵观整个行业的发展,“北上广”这些大城市显然有更多的机会,财富增值也更快,而当新的机遇起来之后,也一定是这些地方率先发展起来,抢到*波产业红利。

所以要下定决心外迁,必然得有更充分的理由,而除了前面提到的,还有很重要的一部分是这些逐渐崛起的新一线城市拿出的“诚意”。

这需要拆分成两部分来看,*部分的“诚意”比较直接,就是砸钱砸资源砸人。特别以“钱”为例,从2023年年初开始,各地百亿千亿母基金就一直层出不穷,并且热度一直延续到今年,据不完全统计,截止5月1日,今年多地发布的引导基金设立总规模已经超过万亿元。

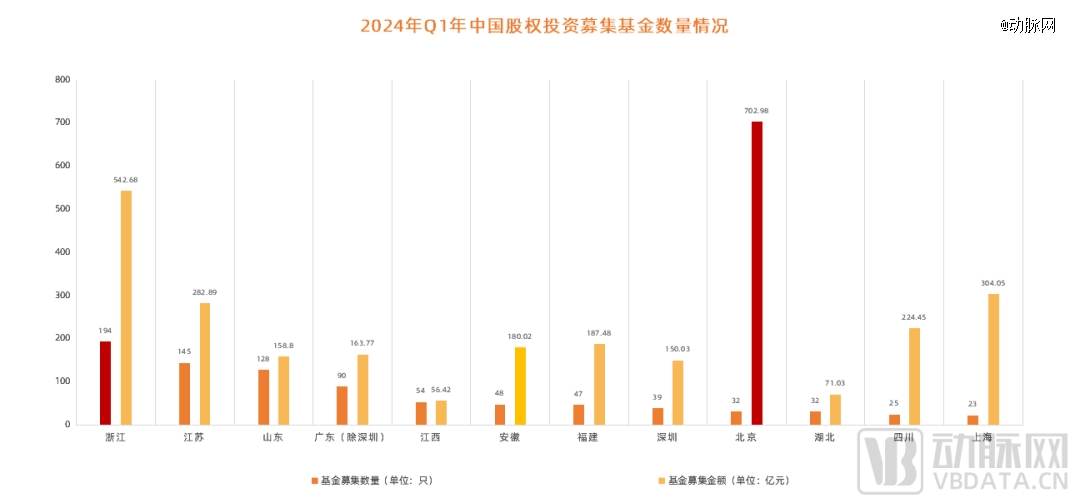

图1.2024年Q1中国股权融资基金数量分布情况(数据来源:清科研究)

而在这之中,投入*且最积极的并非是“北上广”,而是杭州、泰州、青岛、合肥、厦门、武汉、成都等地。根据清科研究数据,2024年Q1新募基金注册地排名前七位的分别是浙江、江苏、山东、广东(除深圳)、江西、安徽和福建,北京排在第九,上海则排在第十二位。

当然,“钱”不仅仅体现在引导基金上,还包括经费、贷款等金融方面。还是以华大基金南下深圳为例,据悉,深圳当局为“打动”华大基因,承诺每年给予2000万元经费,并且在2010年,在深圳市政府的促成下,国家开发银行还给华大基因提供了一笔15亿美元的贷款额度,而利用这笔贷款,华大基因从因美纳购买了128台HiSeq2000测序仪,一跃成为全球*的基因测序机构。对此,王建曾感慨,“没有深圳,华大基因一定走不到今天。”

不过,“诚意”并不只是钱,还体现在方方面面。以近年来医疗产业发展较快的合肥为例,当年为留住中科大,合肥可以说是倾其所有,不仅将铁路直接修到中科大门口,而且在电力不足的情况下,合肥仍然将中科大列为优先于省政府的供电单位,甚至还专门为中科大建了合肥*条供暖专线。不过这些“优待”并没有白费,留住中科大也被认为是合肥投资史上最成功的一笔。

放眼当下,在各地经济增长诉求*强烈的大背景下,地方政府在拿出“诚意”方面只会更卷。但光有“诚意”还不够,在医疗这样一个高密度高人才领域,想要真正留住优质标的,相关产业配套也要跟上,比如市场、供应链、人才甚至是交通等等。事实上,这也被看作是另外一种“诚意”,即新一线城市当前在各个方面都在快速升级。

比如地方经济。据悉,2023年我国GDP破万亿的城市共有26个,其中有9个是在近三年新加入的,分别是福州、济南、合肥、泉州、西安、南通、东莞、烟台和常州。良好的经济基础在一定程度上反应了地方的市场活跃度,这对于想要开拓新市场的医疗企业来说无疑是一个利好条件。

另外还有交通层面。不同于以往,交通中心主要围绕“北上广”,这些年,新一线城市也在发力,比如南京、武汉、郑州、合肥等都已成功卡位“八纵八横”战略的交通节点,这带来的直接利好就是经济效益的提升。某消费医疗品牌负责人在落地合肥前曾算过一笔账,“把生产基地放在合肥,一辆车能省4000元左右的物流费,包括进厂物流、整车物流,那么100万辆车就能省出40个亿,这背后的原因就是从合肥到主流消费者目的地,平均里程是最短的,但落地合肥的经营成本又是相对较低的。”

因此,对于一部分医疗企业来说,外迁实际上就是在用最性价比的方式去兑换更大的发展可能性。对此,有投资人谈道,“用二三线城市的低成本,完成一线城市的管理和经营效果,对于科技企业而言,就两个字:真香。”

那么投资机构呢?在地方配套层面,其主要关注两个元素,一是钱,二是优质标的。“钱”当然可以满足,在大批美元基金退出之后,地方引导基金当前已经成为各大机构的主要募资方,并且相当慷慨,一出手便是十亿百亿。

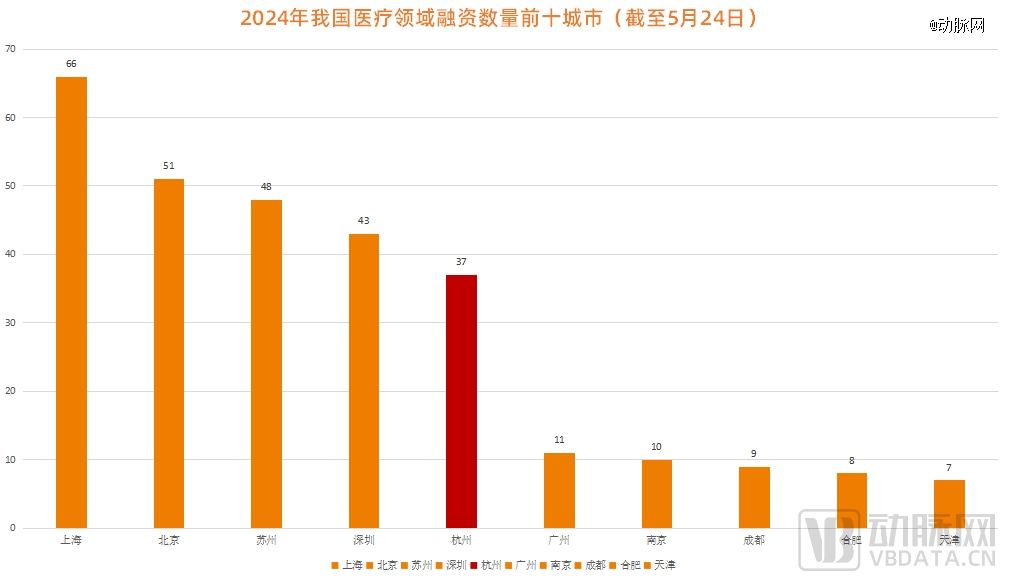

图2.2024年5月24日前医疗领域融资数量前十城市(数据来源:动脉橙)

另外就是“标的”,当前,新一线城市已经集聚了大量优质医疗项目。以数据说话,截至5月24日,非“北上广”地区今年共在医疗领域完成174起融资,占总融资数比例超过一半,其中杭州表现抢眼,今年已在医疗领域完成37起融资,融资总额超50亿元。

另外在二级市场,新一线城市当前在医疗领域正批量诞生IPO。比如成都,过去2年已收割13个IPO,包括百利天恒、科伦博泰等;而杭州过去3年在医疗领域孵化了17个IPO,其中光2021年就一口气孵化了10个,包括诺辉健康、归创通桥等在内;泰州过去5年共在医疗领域收获11个IPO,其中就包括今年3月刚登陆港交所的荃信生物。

对此,有投资人谈道,“最近几年,确实有很多投资人在往新一线甚至二三线城市跑,这一方面是因为当地政府肯拿钱,有返投任务;另一方面也是因为这些地方真的有不少好项目,他们可能在这个事情上做了很多年,但因为一直很低调,所以没有多少人知道。而在当前市场遇冷的大背景下,行业更加强调专注度,而在新一线或者二三线城市,就存在着这样一批专注技术本身的人,他们正亟待被发现。”

一半海水,一半火焰

虽然医疗领域当前正在上演一场大迁移,但这股浪潮并不适合于每个人。

比如某家医学影像企业,在一次采访中,其负责人就谈道,“我们当时正处于转型期,然后郑州向我们伸出了橄榄枝,我们就顺势将总部从北京搬到了郑州,但在落地半年之后,我们技术岗一直招不到人,这严重影响了项目的研发进度,于是我们今年又在北京设立了一个研发中心,目的就是为了招人。”

这并非个例,因外迁而陷入困局的企业不在少数。某家口腔器械企业负责人向动脉网谈道,“我们今年关掉了我们青岛的生产中心,最初其实是想以此覆盖整个山东市场,但这几年经营效果一直不理想,并没有为我们带来实际的业绩提升,反倒最后还成为了我们的负担,产生了大量成本,所以考虑再三之后就撤掉了。”

当然,投资机构也是如此,并且对于新环境表现的“不适”更为明显。今年年初,动脉网曾对近二十家一线机构进行调研,其中有90%都将“返投”作为今年的核心任务。但实际操作起来并不容易,受制于当前市场环境以及所在城市的经济实力和产业基础,返投指标大多难以完成。对此,某机构负责人谈道,“在拿政府钱之前,首先还是要看地方经济和产业基础,基础薄弱的地区通常不在考虑范围内,因为很难完成后续返投。”

所以不难发现,在这场迁移之中,并不是只有成功案例,能否成功的标准还是要看企业或者机构与当地的适配度。如果适配度高,那么外迁就会成为一股很强的推动力,为其带来新的发展机遇;但如果不高,那么外迁就只会是赔本赚吆喝,不仅不会带来任何改变,反而还会使其深陷泥潭。

事实上,这与医疗企业当前选投资机构是一样的逻辑,并不是越大越好,钱给的越多越好,而一定是越合适越好。这就要求医疗企业要先弄清楚自己要做什么,核心需求是什么,然后再对“投资机构”做好调研,搞明白它能真正提供什么,提供的是不是自身想要的。这一点非常重要,已经成为一种核心能力。

* 参考资料

1.《这届VC:逃离北上广,去往产业化和实体化落地》——每日经济新闻;

2.《为什么深圳医疗企业集体外迁?》——选址960;

3.《抛弃帝都,他们为何南下深圳?》——洪波大視野;

4.《这些生物医药企业一度离开上海,如今它们又逆向回流》——上海临港。

【本文由投资界合作伙伴动脉网授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。