继今年3月国内市场开放加盟后,海底捞又将目光瞄向全球市场。

日前海底捞发布公告称,杨利娟辞任公司执行董事及首席执行官,接任者为苟轶群,变动自7月1日起生效,未来杨利娟将出任海外业务公司特海国际执行董事兼CEO。

资料显示,特海国际作为海底捞拆分的海外业务经营主体,于2022年底在港交所挂牌上市;今年5月,特海国际在纳斯达克双重上市。

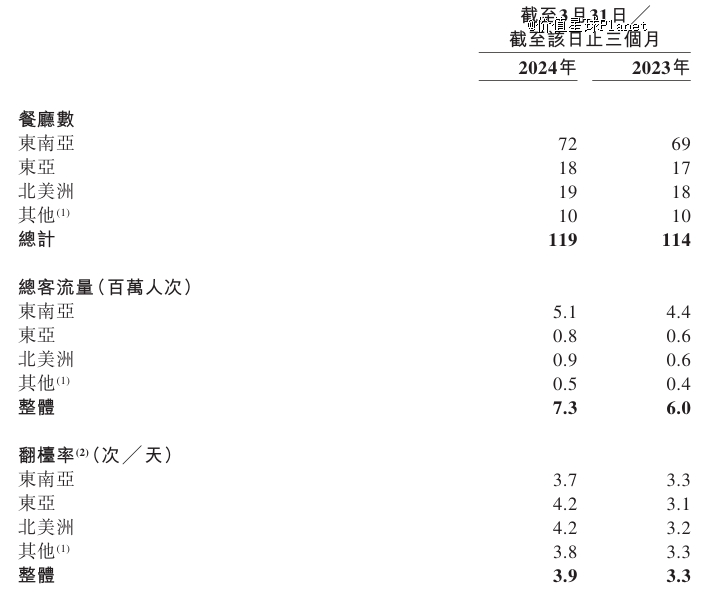

今年一季度,特海国际新增门店4家,收入较同期提升16.6%至1.8亿美元,整体翻台率较同期3.3次/天提升至3.9次/天。但经营利润率却从同期7%降至6.6%,再次陷入亏损。

海底捞选择杨利娟征战海外市场并无道理,她被称为“中国最牛服务员”,二十余年一路从一个年轻服务员升到CEO。

同时杨利娟还是海底捞创始人张勇一系列战略的坚定执行者。当年张勇提出海底捞全国化战略,20岁的杨利娟“啃”下海底捞四川省外首家门店。张勇提出“打破”组织架构,杨利娟抗下内部压力和动荡,持续推进改革落地。后来张勇提出国际化战略,2012年和2013年杨利娟又带领团队分别打入新加坡和美国市场。

2021年海底捞大幅度扩张,迎来历史性巨亏。杨利娟又带领海底捞实施名为“啄木鸟计划”的改革行动,关门店、稳人心、调管理,把海底捞从“生死线”上拉回来。到了2023年底,海底捞交出史上*的年度财报,其2023年营收达到414.53亿元,归母净利润达到44.99亿元。

海底捞内部高管表示,“杨姐是海底捞最务实的一个人,她的号召力和威望是二十多年来一点一滴沉淀下来的,基本上没有任何人可以比得上。”

但出海所面对的供应链整合压力、企业用工成本和合规问题,以及如何在门店数量和利润之间达到平衡等多重问题,杨利娟能否顺利解决仍值得关注。

01 满足“全球胃”成难题

特海国际财报显示,公司目前运营地区包括东南亚、东亚、北美、其他地区,对应门店数量分别为72家、18家、19家、10家。换言之,东南亚地区是海底捞海外市场重点运营地区。

图源:特海国际财报

在新加坡Garb外卖平台上,海底捞锅底包括三鲜、麻辣、番茄等。菜品包括以毛肚、豆花为代表的特色菜,以日本和牛、美国经典黑猪肉为代表的肉类,以鱼丸、蟹味棒为代表的火锅菜类,以鲍鱼、牛蛙为代表的海鲜河鲜类,以腐竹、豆腐皮为代表的豆面制品类,以油麦菜、青笋、山药为代表的蔬菜类等等,总体与国内供应的菜品无异。

在日本Uber Eats外卖平台上,海底捞菜品虽和新加坡基本一致,但又有细微差别。如锅底中增加了清油麻辣锅底,比新加坡多1种;蔬菜和豆制品仅有3类,比新加坡少5类。

相较于东南亚和东亚,海底捞在北美地区的菜品更加丰富。在北美Door Dash外卖平台上,海底捞不仅包括十几种锅底,且增加面条/面类/饮品类/甜点类,以及干锅冒菜类产品。

不同区域菜品差异的背后,是海底捞菜针对本地市场消费偏好进行的本土化运营。

而为了实现这种带有差异性的本土化,海底捞供应链整合压力陡然提升,这也是海底捞海外市场门店拓展速度远低于国内市场的原因之一。

海底捞中常见的冻品、蔬菜、肉类等,均需海底捞整合本土资源和供应商。且这些品类需全程冷链运输,门店需全程保鲜,对冷链物流要求较高。

目前北美冷链物流技术处于全球前列,但是北美地区长距离运输的成本高昂,直接拉高了海底捞美国门店的食材价格。东南亚地区虽在运费上占优,但热带和亚热带气候造成了高温多雨的天气,加之多国冷链物流仍处在起步阶段,同样给海底捞的食材运输带来了难题。

今年一季度,特海国际原材料及易耗品成本为6280万美元,同比增长16.5%,占收入比例的33.5%。

餐饮服务业的本质就是流通管理和品类管理,海底捞的供应链能力直接关乎开店节奏和用户满意度,如何提供更多更好的食材来满足“全球胃”是海底捞面临的更大挑战 。

02 “服务”能否成功复制?

在国内,海底捞的特色服务贯穿于顾客进店到离店的整个过程。

顾客等候过程中有免费上网、棋牌、擦皮鞋、美甲等服务,以及免费饮料和免费的水果、爆米花、虾片等服务;就餐过程中,服务员发自内心的微笑和为顾客擦拭油滴,下菜捞菜,递发圈、擦眼镜布、续饮料,帮助看管孩子、喂孩子吃饭,拉面师傅现场表演;店里还设有供小孩玩耍的游乐园;洗手间增设了美发、护肤等用品,还有免费的牙膏牙刷……

在海外市场海底捞的打法和国内市场相似,即通过优质服务来提高客流量、翻台率、复购率。

但不同国家的差异,让海底捞出海需同步应对招聘、培训、潜在员工离职风险、门店管理等多重问题,服务模式能否顺利复制到全球更多市场,仍值得商榷。

以新加坡为例,本来当地多样化的人才结构十分有利于餐饮企业招募团队,且与中国相近的饮食习惯也让服务员能快速适应海底捞的新品研发及品牌推广等工作。

但按照2023年新加坡相关政策要求,食品服务业工人以2023年1750新元(约合人民币9362.5元)为*工资,按照每年165新元的速度逐步增长,2025年*工资需达到2080新元。另据Payscale平台显示,新加坡餐厅经理平均年薪已达到39717新元(约合人民币21.26万元)。这一薪资待遇水平已经超出国内同级别工作人员的薪资。

同时新加坡对餐饮行业有着明确规定:本地员工与外籍员工配额比例需至少达到3:7。餐饮企业必须定期向有关部门提交员工名单和相关文件,以确保符合配额规定。这就让海底捞在进行团队招募时需进行更多方的考量。

相关数据显示,人力成本已经占到新加坡餐饮成本的30%,高于国内的22%-26%。

刚刚结束的一季度,特海国际员工成本为6360万美元,同比增长19.8%,占收入百分比为33.9%,同比提升0.9个百分点。

高人力成本也限制新加坡餐饮企业的规模增长,本土*的餐饮品牌Minor Food Singapore,2024年在本国也仅有50家门店。换言之,国内餐饮业常见的“B2B2C加盟模式”在新加坡市场很难走通,因为影响单店盈利模型的因素太多了。

如果服务品质“缩水”,那么海底捞赖以成名的“绝活儿”就显得没那么厉害了。Trip Advisor平台上,不少用户吐槽海底捞新加坡克拉码头店服务员少、排队系统糟糕、无法预订等问题。

此外,辛苦培养的人才“跳槽”也是海底捞不得不面对的困局。

资料显示,火锅是近几年中餐出海的标志性赛道。除了海底捞,火锅品牌呷哺呷哺、大龙燚、谭鸭血、留一手、吼堂、蜀大侠,火锅子品类酸菜鱼品牌鱼你在一起、太二酸菜鱼都已在海外开店。

上述品牌同样需要招聘有志于投身餐饮行业的员工,但比起从零开始培养,直接“挖角”已经获得培训且有经验的员工显然更加划算。

03 门店数量和盈利如何兼顾?

除高供应链成本和高人力成本外,海底捞也需应对部分国家的高房租成本。

在国内市场,基于海底捞的品牌优势以及给商场带来的引流能力,2023年海底捞租金相关成本仅有3.6亿元,占比仅有0.9%,大幅度低于行业均值22%-25%。

图源:海底捞财报

但这套打法在海外市场不一定走得通,目前海底捞在海外市场的品牌知名度和引流能力,还远没有达到商场能为海底捞大幅度缩减成本的地步。

以新加坡为例,作为发达国家,新加坡经济发达、旅游业繁荣,吸引着全球人才和游客;高房价导致家庭厨房面积小、本地消费者更青睐外出就餐和点外卖。基于此,新加坡市场聚集全球大量知名餐饮品牌,品牌方热衷争抢优质商圈点位,租金自然水涨船高。

以海底捞新加坡克拉码头店商圈为例,Far East Malls平台显示,商圈附近的零售空间租金大约在每平方英尺10.76新元-17.73新元之间。这无疑会影响餐饮企业开店的速度。

另一方面,国内火锅市场卷服务、卷营销、卷场景、卷口感、卷品类等竞争氛围也被带到海外,市场正在愈发内卷化。

更早前,全聚德、眉州东坡、大董、黄记煌、江边城外、沙县小吃等品牌都曾是出海的先驱,虽然每个都有自己的“招牌菜”,但也都曾展现出不同程度的“水土不服”,人力成本、管理模式、新品研发、食安标准所引发的“前车之鉴”不胜枚举。

而火锅店口味大同小异,锅底、配菜更是高度相似,想在激烈厮杀中突围更难上加难。根据华西证券推算,目前海底捞品牌在国际火锅市场的市占率约1.8%,远低于国内的8%。这不仅给对手们留出了空间,也给很多当地品牌留出了机会。

早前,特海国际在美股招股书中提到上市所得款项的70%将用于加强品牌及扩展全球门店网络,结合如今杨利娟新官上任,执掌“开疆拓土”大任,可见海底捞内部已经将“海外捞”作为新的发展重点。

杨利娟辞任,一方面标志着海底捞一个时代的落幕,另一方面也象征着一家企业走向转型的新阶段。

【本文由投资界合作伙伴价值星球Planet授权发布,本平台仅提供信息存储服务。】如有任何疑问,请联系(editor@zero2ipo.com.cn)投资界处理。